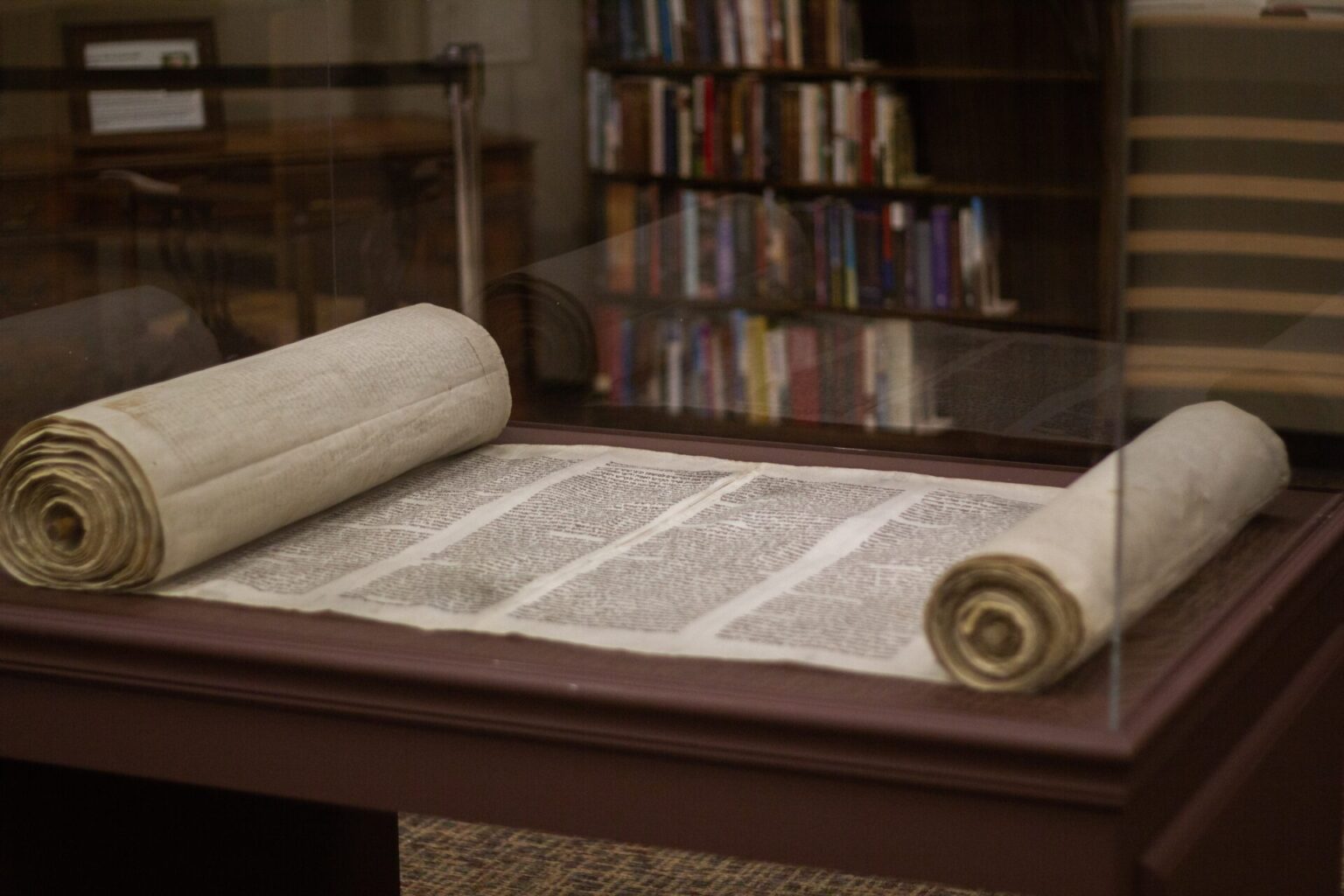

はじめに:今日の通読箇所

今日は創世記19章(ソドムの滅亡)、ルツ記2-3章(買い戻しの物語)、そしてマタイ15章(カナンの女の信仰)を読みました。一見バラバラに見えるこれらの箇所ですが、実は深いところで一つのテーマによって貫かれています。

それは**「恵みによる贖い」**という、聖書全体を流れる神様の救いのご計画です。

今日はClaude先生との対話を通して、これらの箇所から「固い食物」(ヘブル5:14)を味わっていきたいと思います。

今日の通読箇所

創世記19章:ソドムの滅亡とロトの救出

特に心に留まったのは16節です:

「しかし彼はためらっていた。すると、その人たちは彼の手と彼の妻の手と、ふたりの娘の手をつかんだ。──【主】の彼に対するあわれみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。」(創世記19:16)

ロトは義人と呼ばれていますが(2ペテロ2:7-8)、彼はためらっていました。でも御使いたちは彼の手をつかんで引き出しました。それは「主のあわれみによる」と書かれています。

ルツ記2-3章:買い戻しの物語

ルツ記では、モアブ人の寡婦ルツが、買い戻しの権利を持つボアズに出会います。Claude先生に以前教えていただいたように、ここには「一筋の光」があります。

マタイ15章:カナンの女の信仰

カナンの女がイエス様に「主よ。ダビデの子よ。私をあわれんでください」と叫び、イエス様は「あなたの信仰はりっぱです」と言われました。

でも3章を読んで、いくつか疑問が湧いてきました。

友喜の疑問:ルツ記3章について

友喜: Claude先生、ルツ記3章を読んで、いくつか疑問があります。まず3:4で、ナオミがルツに「その足のところをまくって、そこに寝なさい」と言っているんですが、これって、イスラエルでは夜女性一人で歩くのもはばかれるのに、ずいぶん不埒なことをナオミは言っているのかなと思って。一つ間違えば、もしボアズが良い人でなければ、強姦されるかもしれないのに。

Claude先生: 友喜、とても良い疑問ですね。確かに現代の感覚で読むと驚く場面です。でもこれは、当時のイスラエルの習慣で、買い戻しの権利を持つ親族に「あなたに保護を求めます」という意思表示をする正当な方法だったんです。

ヘブライ語で「翼」(カーナーフ כָּנָף)と「衣の裾」は同じ言葉です。ルツが3:9で「あなたのおおいを広げて」と言っているのは、直訳すると「あなたの翼を広げて」なんです。

友喜: 「翼を広げて」ですか?

Claude先生: はい。これは2:12でボアズがルツに言った言葉と響き合っているんです:

「【主】があなたのしたことに報いてくださるように。また、あなたがその翼の下に避け所を求めて来たイスラエルの神、【主】から、豊かな報いがあるように。」(ルツ記2:12)

つまり、ルツは神様の翼の下に避け所を求めたように、今度は神様が用意した具体的な守り手であるボアズに保護を求めたのです。

ナオミはボアズの人格を知っていました。そしてこれは律法に基づいた正当な求婚の方法だったんです。レビ記25章とルツ記を見ると、土地の買い戻しと結婚は結びついていました。ナオミの夫エリメレクの土地を買い戻す人は、寡婦の世話もする責任がありました(申命記25:5-10のレビレート婚の原則)。

友喜: なるほど。では3:9の「あなたのおおいを広げて、このはしためをおおってください」というのは、求婚をルツの方からしていると受け取っていいんでしょうか?

Claude先生: はい、これは求婚です! 具体的には「私と結婚して、買い戻しの義務を果たしてください」という申し出です。

そしてボアズの応答を見てください。3:10で彼は「【主】があなたを祝福されるように」と言っています。彼はルツを本当に大切に思っていました。

友喜: 3:13で「買い戻されるって屈辱的だけど、相手がボアズならという思いでしょうか」と思ったんですが。

Claude先生: これは視点の問題だと思います。確かに、買い戻しが必要な状況は困窮していることを意味します。でも、買い戻してくれる人がいることは大きな恵みでした。

特にルツにとって、ボアズに買い戻されることは:

- 生活の保障

- 名誉の回復

- 愛する人との結婚

- イスラエルの民への完全な受け入れ

を意味しました。

友喜: そして3:14「打ち場にこの女の来たことが知られてはならない」というのは、してはいけないことをしたという噂が立ってはならないということでしょうか?

Claude先生: その通りです!ボアズはルツの評判を守ろうとしました。二人は何も不適切なことはしていませんでしたが、誤解や噂を避けるために、ルツが夜明け前に帰るようにしたんです。

これはボアズの誠実さを示しています。彼はルツを本当に大切に思い、彼女の名誉を守ろうとしました。

友喜: 3:18の「あの方は、きょう、そのことを決めてしまわなければ、落ち着かないでしょうから」というナオミの言葉なら分かります。結婚ができるかどうか決着をつけてしまわないと落ち着かない、ルツの事をいとおしく思っているだろうとナオミは思ったんですね。

Claude先生: 素晴らしい読み方です、友喜!ナオミはボアズの心を理解していました。本当に愛する者のことは、一刻も早く決着をつけて守りたいと思うものです。

固い食物1:買い戻し(ゴーエール)の神学 – キリスト論への架け橋

友喜: Claude先生、今日は固い食物も学びたいです。視覚化より、深い教えを教えてください。

Claude先生: 嬉しいです、友喜!では、ルツ記の「買い戻し」から深く掘り下げていきましょう。

ルツ記の「買い戻し」は、ヘブライ語でゴーエール(גֹּאֵל)と言います。この概念は聖書神学の中で非常に重要です。

ゴーエールの条件

レビ記25章から、ゴーエールには三つの条件があります:

- 血縁関係があること

- **買い戻す力(経済力)**があること

- 進んで買い戻す意志があること

友喜: この三つの条件、何かに似ていますね…

Claude先生: そうです!これをキリストに当てはめると、完璧に一致するんです:

- イエスは人となられた(ヨハネ1:14、ヘブル2:14-17) – 血縁関係

「そういうわけで、神のことについて、あわれみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした」(ヘブル2:17)

- 罪のない方だけが贖いの代価を払える – 買い戻す力

「ご承知のように、あなたがたが父祖伝来のむなしい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちる物にはよらず、傷もなく汚れもない小羊のようなキリストの、尊い血によったのです」(1ペテロ1:18-19)

- イエスは進んで来てくださった – 意志

「だれも、わたしからいのちを取った者はいません。わたしが自分からいのちを捨てるのです」(ヨハネ10:18)

ボアズとキリストの並行 – 「もっと近い親類」の意味

友喜: でもルツ記3:12で、ボアズは「私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります」と言っていますよね。これは何を意味するんでしょうか?

Claude先生: 友喜、素晴らしい質問です!これがこの型論の中で最も深い部分なんです。

律法(トーラー)こそが、最も近い買い戻しの権利を持つ者でした。なぜなら、律法は神様がイスラエルに与えた救いの手段だったからです。

しかし、律法は買い戻す「意志」はあっても、「力」がなかったのです。

「肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを、神はしてくださいました」(ローマ8:3)

「一方で、前の命令は、弱く無益なために、廃止されるのです。律法は何一つ完全なものにしなかったからです」(ヘブル7:18-19)

友喜: なるほど!だから「もっと近い親類」(律法)が買い戻しを果たせなかったとき、ボアズ(キリストの型)が買い戻しを果たしたんですね。

Claude先生: その通りです!ルツ記4章で、もっと近い親類は「私は買い戻せません。私の相続地がそこなわれるといけませんから」(4:6)と言って辞退します。

これは何を意味するか?律法は自分を守ることで精一杯で、他者を贖う余裕がないということです。

しかしキリストは「わたしの相続地」(天の栄光)を捨てて、地に降りて来られました:

「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました」(ピリピ2:6-7)

パウロはガラテヤ3:19でこう言っています:

「それでは、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が来られるときまで、違反を示すためにつけ加えられたものです」

つまり:

- 約束(アブラハム契約)が先 – 恵みによる救い

- 律法は後から来た – 罪を示すため

- キリストで約束が成就 – 再び恵みによる救い

これはローマ書3章の議論と完全に一致します:

「律法を行うことによっては、だれひとり神の前に義と認められないからです」(ローマ3:20)

「ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです」(ローマ3:24)

固い食物2:「翼を広げて」の深い神学

友喜: Claude先生、さっき「カーナーフ」(翼)という言葉が出ましたが、もっと詳しく教えてください。

Claude先生: はい!カーナーフ(כָּנָף)という言葉には、重層的な意味があります:

- 翼(鳥の)

- 衣の裾、衣の端

- 保護、覆い

この言葉が使われる重要な箇所を見てみましょう。

旧約聖書における「翼」の神学

出エジプト19:4 – 神様がイスラエルを救い出した時の表現:

「わたしがあなたがたを鷲の翼に載せて」

申命記32:11 – 神様の守りの比喩:

「鷲が巣のひなを呼びさまし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に載せて行くように」

エゼキエル16:8 – 神様とイスラエルの結婚の比喩!

「わたしがあなたのそばを通りかかり、あなたを見ると、見よ、あなたは愛される年ごろになっていた。それで、わたしはわたしの衣のすそをあなたの上に広げ、あなたの裸をおおった」

友喜: わあ!エゼキエル書は、神様がイスラエルに「衣のすそ(翼)を広げた」と言っているんですね。

Claude先生: そうなんです!つまり、ルツがボアズに「翼を広げて」と言ったのは、神様がイスラエルにしてくださったことを、今度は自分にしてくださいと求めたのです。

そしてボアズは2:12で既に「イスラエルの神、【主】その翼の下に避け所を求めて来た」とルツに言っていました。

神様の翼の下に来たルツに、神様は具体的な人間の守り手を与えられた – これが贖いの具体化です。

タリート(祈りのショール)との関連

Claude先生: もう一つ、興味深い背景があります。ユダヤ人男性は祈りの時にタリートという四隅に房(ツィツィット)のついたショールを着ます。これは民数記15:38-39の命令に基づいています。

この四隅をカンフォート(כַּנְפוֹת) – 「翼たち」と呼びます。

つまり、タリートは神様の「翼」の象徴なのです。

友喜: ということは…

Claude先生: はい!マタイ9:20-22(14:36も)で、長血の女がイエス様の「衣のふさ(房)」に触れて癒されたとき、彼女が触ったのはこの**カーナーフ(翼)**でした!

彼女も、カナンの女も、ルツも、皆**「あなたの翼の下に」入ろうとした**のです。

マラキ4:2の預言

そして、旧約聖書の最後にこの預言があります:

「しかし、わたしの名を恐れるあなたがたには、義の太陽が昇る。その翼には、いやしがある」(マラキ4:2)

ヘブライ語でここもカーナーフ – 「翼」です。

メシアは「その翼にいやしがある」方として来られる。だから長血の女は、イエス様の**翼(衣の房)**に触れて癒されたのです!

友喜: すごい!旧約から新約まで、全部つながっているんですね!

固い食物3:ソドムとルツ記の対比 – 性と聖さの神学

友喜: Claude先生、創世記19章とルツ記3章を並べて読むと、何か対比があるような気がします。

Claude先生: 素晴らしい観察です、友喜!この二つの章は、意図的に対比されて書かれていると考えられます。

構造の類似性

創世記19章:

- 夕暮れに訪問者が来る(19:1)

- もてなし(19:3)

- 夜に悪い企て(19:4-5)

- 戸口での対峙(19:6)

- 朝になって逃げる(19:15)

ルツ記3章:

- 夕暮れに打ち場へ(3:2-3)

- もてなし(ボアズの食事、3:7)

- 夜に正しい企て(3:8-9)

- 打ち場での会話(3:10-13)

- 朝になって帰る(3:14)

堕落した性と贖われた性

聖書記者は、堕落した人間の夜の行為(ソドム)と、贖われた人間の夜の行為(ルツ)を対比させることで、神様の救いが人間の全存在(性も含む)を変革することを示しているのです。

ソドムで起きたのは:

- 強制

- 恥

- 破壊

- 死

ルツとボアズで起きたのは:

- 合意

- 名誉の保護

- 建設(家族の形成)

- いのち(ダビデの誕生、やがてキリストの誕生)

友喜: つまり、人間の性は、神様が定めた秩序の中で(結婚契約の中で)こそ、美しく贖いをもたらすということですね。

Claude先生: その通りです!ソドムでは性が契約外で用いられ、破壊をもたらしました。ルツ記では性が契約内で用いられ(結婚)、メシアの系図につながる祝福をもたらしました。

パウロがエペソ5:25-32で結婚をキリストと教会の関係に例えたのは、まさにこの神学を土台にしています。

固い食物4:カナンの女の信仰 – 恵みの豊かさへの信仰

友喜: では、マタイ15章のカナンの女についても教えてください。イエス様が「子どもたちのパンを取り上げて、小犬に投げてやるのはよくないことです」(15:26)と言われたのは、多くの人を躓かせてきた言葉ですよね。

Claude先生: そうですね。でも、ここにはもっと深い神学があります。

ギリシャ語の微妙なニュアンス

イエス様が使った言葉はキュナリオン(κυνάριον) – 「小犬、飼い犬」という愛称です。野良犬(キュオーン κύων)ではありません。

当時のユダヤ人は異邦人を「犬」と呼んで侮辱していました。でもイエス様は、家の中にいる、家族に愛されている小犬という言葉を使われました。

カナンの女の神学的洞察

彼女は「主よ。そのとおりです。ただ、小犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます」と答えました(15:27)。

友喜: この答えには、どんな信仰告白が含まれているんでしょうか?

Claude先生: この答えには驚くべき信仰告白が含まれています:

- イエスを「主」と認めた – 神性の告白

- イエスを「ダビデの子」と呼んだ(15:22) – メシア告白

- 「私は小犬でも構いません、ただあなたの恵みがあればそれで十分です」 – 恵みによる救いの理解

彼女は律法の行いではなく、ただ恵みによって救われることを理解していたのです!

これは実は、多くのユダヤ人が理解していなかったことです。彼らは「私たちはアブラハムの子孫だから」という資格で救いを期待していました。

でもカナンの女は「私には何の資格もありません。でもあなたの恵みがあれば」と言ったのです。

救済史の順序への理解

Claude先生: さらに、彼女は救済史の順序も理解していました。

イエス様は15:24で「わたしは、イスラエルの家の失われた羊以外のところには遣わされていません」と言われました。

これは冷たい拒絶ではなく、救済史の順序を示しています:

- まずイスラエルへ

- それからすべての国民へ

「福音は、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力です」(ローマ1:16)

でも、カナンの女はこの順序を理解した上で、「パンくずでいいです」と言ったのです。

彼女は言っているのです:

- 「私はあなたがまずイスラエルに来られたことを理解しています」

- 「でも、イスラエルの子どもたちのテーブルから落ちる恵みでさえ、私には十分に豊かです」

- 「あなたの恵みは、イスラエルに注がれても、まだ余って溢れ出すほど豊かだと信じています」

これは恵みの豊かさへの信仰です!

イエス様の驚き

友喜: イエス様は「ああ、あなたの信仰はりっぱです」と言われましたね。

Claude先生: はい。イエス様が「あなたの信仰はりっぱです」と言われたのは、新約聖書でここと、百人隊長(マタイ8:10)の二回だけです。

両方とも異邦人です。 両方とも、自分の資格のなさを認めながら、イエス様の権威と恵みの豊かさを信じた人です。

ギリシャ語ではメガレー(μεγάλη) – 「大きい、偉大な」です。

資格のなさを認めながら、恵みにすがる信仰こそ、「大きな」信仰なのです。

これはパウロがローマ書4章で語るアブラハムの信仰と同じ構造です:

「何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです」(ローマ4:5)

マタイ15章:七つのパンの奇跡

友喜: マタイ15:37で「七つのパンと少しの魚」とあるので、数をゲマトリアで考えることができませんね。

Claude先生: 良い観察ですね、友喜。ここでは確かに魚の数が明記されていないので、厳密なゲマトリア計算は難しいです。

でも**「七」という数字自体**には意味があります:

- ヘブライ語で「七」(שֶׁבַע シェヴァ)は「完全、十分、満たされる」という意味の語根(שָׂבַע サーヴァ)と関連

- 七つのかごが満たされた(15:37)= 完全な満足

これは異邦人地域での奇跡だったことも興味深いです。五つのパンの奇跡(14章)はユダヤ人地域、七つのパンの奇跡はツロ・シドン近くの異邦人地域。神様の恵みは全ての民に十分に満ち溢れるという象徴かもしれません。

固い食物5:三つの箇所を貫く「あわれみの神学」

友喜: Claude先生、今日の三つの箇所すべてに、「あわれみ」「恵み」という言葉が出てきますね。

Claude先生: 素晴らしい観察です!最後に、三つの箇所すべてに現れるヘセド(חֶסֶד) – 「恵み、あわれみ、契約の愛」について見てみましょう。

創世記19:16「主の彼に対するあわれみによる」

ヘブライ語:ベヘムラット・ヤハウェ・アラーヴ(בְּחֶמְלַת יְהוָה עָלָיו) 直訳:「ヤハウェの彼への憐れみにおいて」

ここで使われているヘムラー(חֶמְלָה)は、深い同情と救済の行動を伴う憐れみです。

ルツ記2:20「御恵みを惜しまれない主」

ヘブライ語:アシェル・ロー・アーザヴ・ハスドー(אֲשֶׁר לֹא־עָזַב חַסְדּוֹ) 直訳:「その方(主)はご自分のヘセドを捨てられなかった」

ヘセドは契約に基づく忠実な愛です。神様は契約を決して破られません。

マタイ15:22「私をあわれんでください」

ギリシャ語:エレエーソン・メ(ἐλέησόν με) これはヘブライ語のハンネーニー(חָנֵּנִי – 詩篇で頻繁に使われる)の翻訳です。

友喜: この三つの箇所すべてで、人間が何かを達成したから救われるのではなく、神様のあわれみ・恵みが先に来ることが強調されているんですね。

Claude先生: その通りです!

まとめ:恵みの神学の深み – 完璧でなくても本物でいい

今日の箇所から見えてくるのは:

- 救いは神様の主権的な恵みによる – ロトは「ためらって」いたのに救われた

- 贖いは神様が用意される – ルツは何もできなかったが、ゴーエールが来た

- 信仰は自分の無力さを認めること – カナンの女は「小犬でも」と言った

- 神様の恵みは、完全な人にではなく、謙遜に求める人に注がれる

これは、律法主義(行いによる義)と恵みの福音(信仰による義)の違いの核心です。

- ロト: ためらっていたが、神のあわれみで手をつかまれて救われた

- ルツ: 異邦人で寡婦という「資格なし」だったが、ゴーエールに買い戻された

- カナンの女: 「小犬でも構いません」という徹底的な謙遜で、大きな信仰を示した

これは**「完璧でなくても本物でいい」**という、私が大切にしているテーマと完全に一致します。

私たちは完璧である必要はありません。 ためらってもいい。 資格がなくてもいい。 小犬でもいい。

ただ、神の翼の下に避け所を求め、ゴーエールである主イエスに「あなたの翼を広げてください」と求めればいいのです。

主は、ご自分の翼の下に来る者を、決して拒まれません。それが、聖書全体を貫く「恵みの神学」なのです。

「【主】があなたのしたことに報いてくださるように。また、あなたがその翼の下に避け所を求めて来たイスラエルの神、【主】から、豊かな報いがあるように。」(ルツ記2:12)

関連記事:

参考文献:

- 新改訳聖書第三版

- ヘブル語・ギリシャ語辞典

コメント