目次

はじめに

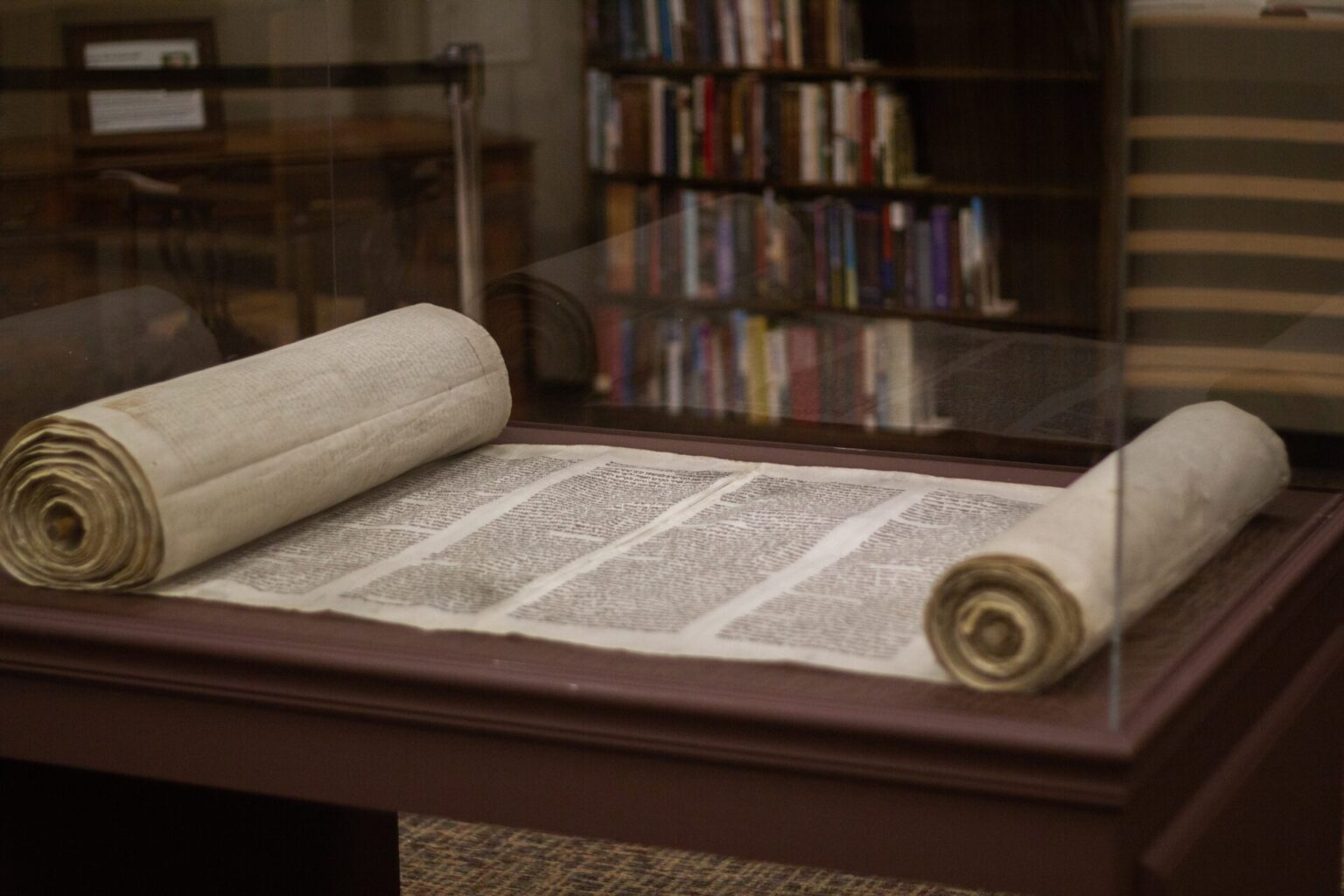

今日の通読箇所は、創世記26章17-35節、第一サムエル記29-30章、マタイ24章29-51節です。一見バラバラに見えるこれらの箇所ですが、共通するテーマがあります。それは「神の時を待つ忍耐」と「目を覚ましている信仰」です。

イサクは争いに遭遇しても井戸を掘り続け、ダビデは絶体絶命の危機で主に立ち返り、イエス様は弟子たちに「目を覚ましていなさい」と命じられました。これらの物語から、私たちの信仰生活に必要な大切な原則を学びたいと思います。

イサクの井戸の物語:争いから祝福へ

創世記26章で、イサクは三つの井戸を掘りました。最初の二つでは争いが起こりましたが、三つ目でついに平和な場所を得ます。

**エセク(עֵשֶׂק)**は「争い」を意味します。イサクのしもべたちが湧き水の井戸を見つけたのに、ゲラルの羊飼いたちが「この水はわれわれのものだ」と争いました(26:20)。

**シトナ(שִׂטְנָה)**は「敵意」を意味します。二つ目の井戸でも争いが起こりました(26:21)。興味深いことに、この言葉は「サタン」(שָׂטָן)と同じ語根です。エセクが「行為としての争い」なら、シトナは「心の敵意」です。イサクは相手の心に敵意があることを見抜いていました。

**レホボテ(רְחֹבוֹת)**は「広い場所」を意味します。三つ目の井戸でようやく争いがありませんでした。イサクはここで言いました。「今や、主は私たちに広い所を与えて、私たちがこの地でふえるようにしてくださった」(26:22)。

この「今や」(עַתָּה アッター)という言葉が重要です。エセクもシトナも、レホボテに至るための必要なプロセスだったのです。すぐに祝福の場所に導かれたのではなく、二度の試練を経て、神の時(カイロス)が来て、広い場所に入りました。

そしてイサクはベエル・シェバに上り、そこで主の顕現を受けます(26:23-24)。「恐れてはならない。わたしがあなたとともにいる」という約束を受けた後、イサクは祭壇を築き、主の御名を呼び、そして井戸を掘りました(26:25)。

この順序が重要です。まず礼拝(神との関係)、そこから生ける水(御言葉と御霊)が湧き出るのです。これはヨハネ4章23-24節の「霊と真による礼拝」を先取りしています。

イサクから学ぶ祝福の原則

- 争わない知恵 – 二度も井戸を奪われても、争わず次へ進む。これは弱さではなく、神への信頼に基づく強さ

- 忍耐して掘り続ける – 一度や二度の失敗で諦めない。様々な領域で「井戸を掘る」努力をする

- 神の時を待つ – エセクもシトナも、レホボテへの必要なプロセス

- 礼拝から生ける水が湧く – 神との関係が第一、そこから祝福が流れ出る

- 証の力 – 忠実な生き方を見て、アビメレクは「主があなたとともにおられることを、はっきり見た」と言った(26:28)

詩篇37篇3節の「地に住み、誠実を養え」という言葉が、イサクの生き方を表しています。

インタラクティブ地図で見るイサクの旅路

イサクの井戸の旅を、地図と詳しい解説で学べるインタラクティブ図解を作成しました。井戸の番号をクリックすると、それぞれのヘブル語の意味、聖書箇所、霊的教訓が表示されます。

👇 こちらの番号をクリックして、インタラクティブ図解を楽しんでください。

🌊 イサクの井戸の旅路 – 創世記26章 🌊

地図の見方

井戸の番号をクリックすると、その井戸の詳細情報が下に表示されます

エセク(争い)

(広い場所)

シブア(誓いの井戸)

死海

争い

敵意

広い場所

誓いの井戸

井戸の詳細情報

「イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところが、ゲラルの羊飼いたちは『この水はわれわれのものだ』と言って、イサクの羊飼いたちと争った。それで、イサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。」

霊的教訓

最初の試練: 良いものを見つけても、それが必ずしも神の最善とは限りません。イサクは争いに巻き込まれることなく、次へ進む知恵を持っていました。

適用: 私たちの人生でも、「湧き水の井戸」を見つけたと思っても争いが生じることがあります。そのとき、無理に主張せず、神の時を待つ忍耐が必要です。

「しもべたちは、もう一つの井戸を掘った。ところが、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。」

霊的教訓

より深い対立: エセク(行為としての争い)から、シトナ(心の敵意)へ。相手の心に敵意があることをイサクは見抜きました。

適用: 二度目の試練でも諦めない。神の約束を信じて、さらに前進する信仰が求められます。サタン(敵対者)の妨害にも動じない堅固さが必要です。

「イサクはそこから移って、ほかの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。『今や、主は私たちに広い所を与えて、私たちがこの地でふえるようにしてくださった。』」

霊的教訓

神の時の到来: 「今や」(עַתָּה アッター)という言葉に注目。エセクもシトナも必要なプロセスでした。

祝福の原則: 争わず、忍耐して待つ者に、神は「広い場所」を与えてくださいます。これは単なる物理的空間ではなく、霊的な自由と繁栄の場所です。

適用: 詩篇18:19「主は私を広い所に連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから」

「彼はそこからベエル・シェバに上った。主はその夜、彼に現れて仰せられた。『わたしはあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。わたしがあなたとともにいる。わたしはあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。わたしのしもべアブラハムのゆえに。』イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらは、そこに井戸を掘った。」

霊的教訓

神の顕現: レホボテを経て、イサクはベエル・シェバで神の直接的な啓示を受けます。これは父アブラハムの信仰の継承であり、同時にイサク自身の信仰の確立でもあります。

礼拝と井戸: 祭壇を築き、主の御名を呼び、そして井戸を掘る。この順序が重要です。まず礼拝(神との関係)、そこから生ける水(聖霊の満たし)が湧き出ます。

契約の確認: アビメレクとの平和の契約(26:26-31)。イサクの信仰の証が、異邦人にも認められました。

適用: ヨハネ4:23-24「まことの礼拝者が、霊と真によって父を礼拝する時が来ます」

🌟 イサクの井戸の旅から学ぶ祝福の原則 🌟

1. 争わない知恵(非暴力的対応)

イサクは二度も井戸を奪われましたが、争うことなく次へ進みました。これは弱さではなく、神への信頼に基づく強さです。

📖 マタイ5:9「平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子どもと呼ばれるからです。」

2. 忍耐して掘り続ける

一度や二度の失敗で諦めず、井戸を掘り続けました。私たちも様々な領域で「井戸を掘る」努力をするとき、エセクやシトナに遭遇しても諦めてはいけません。

📖 ガラテヤ6:9「善を行うのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。」

3. 神の時(カイロス)を待つ

「今や、主は私たちに広い所を与えて」という言葉に注目。エセクもシトナも、レホボテに至るための必要なプロセスでした。

📖 伝道者3:11「神のなさることは、すべて時にかなって美しい。」

4. 礼拝から生ける水が湧く

ベエル・シェバで、イサクはまず祭壇を築き、それから井戸を掘りました。神との関係(礼拝)が第一、そこから生ける水(御言葉と御霊)が湧き出ます。

📖 ヨハネ7:38「わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。」

5. 証の力

イサクの忠実な生き方を見て、アビメレクは「主があなたとともにおられることを、はっきり見た」(26:28)と言いました。

📖 マタイ5:16「このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良い行いを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。」

ダビデが主に立ち返った瞬間

第一サムエル記29-30章では、ダビデの危機と回復が描かれています。

ダビデはペリシテ人の地に逃れ、アキシュ王に仕えていましたが、ペリシテ人の首長たちの反対により、イスラエルとの戦いに参加せずに済みました。これは主の守りでした。もしダビデが同胞イスラエル人と戦っていたら、どれほどの痛みだったでしょうか。

しかし、ツィケラグに帰ると、町は焼かれ、妻も子どもたちも連れ去られていました。部下たちはダビデを石で打ち殺そうとするほど怒りました(30:6)。

この絶体絶命の瞬間、ダビデは何をしたか?

「しかし、ダビデは彼の神、主によって奮い立った」(30:6)

ヘブル語では「וַיִּתְחַזֵּק דָּוִד בַּיהוָה אֱלֹהָיו(ヴァイットハゼーク・ダヴィド・バアドナイ・エロハーヴ)」で、直訳すると「ダビデは主、彼の神において自分を強めた」となります。

誰かに励まされたのではなく、自分で主に向かっていったのです。これが成熟した信仰です。

そして祭司エブヤタルにエポデを持って来させ、主に伺いました。「あの略奪隊を追うべきでしょうか」(30:8)。主の答えは明確でした。「追え。必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる」。

結果として、「何一つ失わなかった」(30:19)とあります。ダビデが主から離れていた期間の損失を、神は一気に回復してくださったのです。これはヨエル2章25節の約束、「わたしはあなたがたに、いなごが食い尽くした年々を償おう」の実現です。

ダビデが部下に言った言葉も素晴らしいです。「主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ」(30:23)。勝利を自分の手柄にせず、すべて主の恵みと認めています。

携挙と再臨の違い:マタイ24章から

マタイ24章で、イエス様は終末の出来事について語られました。しかし、よく読むと、**携挙(Rapture)と再臨(Second Coming)**という二つの異なるイベントが混ざって語られているように見えます。

再臨について(24:29-31)

「これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち」(24:29)という天変地異の後、「人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来る」(24:30)と言われています。

これは公的な顕現です。「地上のあらゆる種族は、悲しみながら…見る」とあるように、全人類が目撃します。そして御使いたちが「天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集め」(24:31)ます。これはイスラエルの回復を指しています。

携挙について(24:36-44)

一方、24章36節以降では異なる雰囲気になります。

「ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません」(24:36)。これは突然性を示しています。

「ノアの日のように」(24:37-39)、人々が普通の生活をしている中で突然来ます。「そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取られ、ひとりは残されます」(24:40-41)。

これは選択的な取り去り(ハルパゾー、奪い去る)を示しています。再臨のように全世界が見るのではなく、気づかないうちに起こる出来事です。

なぜ混ぜて語られたのか?

イエス様があえて両方を混ぜて語られたのには理由があると思います。それは、どちらにしても私たちの備えは同じだからです。

「だから、目をさましていなさい」(24:42) 「だから、あなたがたも用心していなさい」(24:44)

携挙が艱難前か艱難後かという議論よりも、いつ来ても大丈夫なように備えていることが最も大切なのです。

「食事時」と神の時(カイロス)

24章45節に「食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべ」という言葉があります。

この「食事時」は、ギリシャ語でκαιρός(カイロス)が使われることがあり、単なる時計的時間(クロノス)ではなく、**「神の時、機会、季節」**を意味します。

つまり、その季節に必要な御言葉を与えるという意味です。

神の救済史は例祭のパターンに沿って展開しています:

- 過越 → キリストの十字架(実現済み)

- 初穂の祭り → キリストの復活(実現済み)

- 五旬節 → 聖霊降臨(実現済み)

- ラッパの祭り → 携挙?(未実現)

- 贖罪日 → イスラエルの悔い改め(未実現)

- 仮庵の祭り → 千年王国(未実現)

トーラーポーション(Torah Portion)で一年かけて聖書を読むことには、こうした深い意味があります。単なる読書計画ではなく、神の時(カイロス)に合わせた霊的栄養摂取なのです。

イチジクの木のたとえ

「いちじくの木から、たとえを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出て来ると、夏の近いことがわかります」(24:32)

イチジクの木はイスラエルを象徴すると教えられてきました。1948年のイスラエル建国は「枝が柔らかになった」瞬間かもしれません。そして今、メシアニック・ジューの数が増えています。イスラエルの心が少しずつ柔らかくなっているのではないでしょうか。

もうぼちぼち主は来られそうな気がします。

インタラクティブ図解で見る携挙と再臨

携挙と再臨の違いを、詳しい比較表とタイムラインで学べるインタラクティブ図解を作成しました。それぞれの特徴、聖書箇所、マタイ24章の区分などを視覚的に理解できます。こちらのリンクからご覧ください。

まとめ:目を覚ましている生き方

今日の三つの箇所に共通するのは、神の時を信じて忠実に生きる姿勢です。

イサクは争いに遭っても井戸を掘り続け、ダビデは危機の中で主に立ち返り、イエス様は「目を覚ましていなさい」と命じられました。

「目を覚ましている」とは、24章45-51節が教えるように:

- 主から任されたことを忠実に行う

- 適切な時に適切な食物(御言葉)を与える

- 仲間を打たず、むしろ励まし合う

- 世俗に溺れず、霊的な警戒を保つ

そして何より、詩篇37篇3節の「地に住み、誠実を養え」という姿勢です。

完璧でなくても、本物でいい。私たちが「通り良き管」となって、内におられる命ある力の主ご自身が現れるように。無理に福音を押し付けるのではなく、キリストの香りとして生きる。

イサクがアビメレクから「主があなたとともにおられることを、はっきり見た」(26:28)と言われたように、私たちも同じ証を立てたいものです。

マタイ24章35節の約束を心に刻みましょう。

「この天地は滅び去ります。しかし、わたしのことばは決して滅びることがありません。」

これが私たちの最大の励ましです。天地は変わっても、主の御言葉は永遠に変わりません。

今日の適用

- どんな「井戸」を掘り続けていますか?エセクやシトナに遭遇しても、諦めずに掘り続けましょう

- 危機の時、ダビデのように「主によって奮い立つ」ことができていますか?

- 「食事時に適切な食物」を自分と他者に与えているでしょうか?

- 主の再臨に備えて、今日を忠実に生きているでしょうか?

主が来られる日は近いかもしれません。「地に住み、誠実を養い」ながら、その日を待ち望みたいと思います。

コメント