はじめに

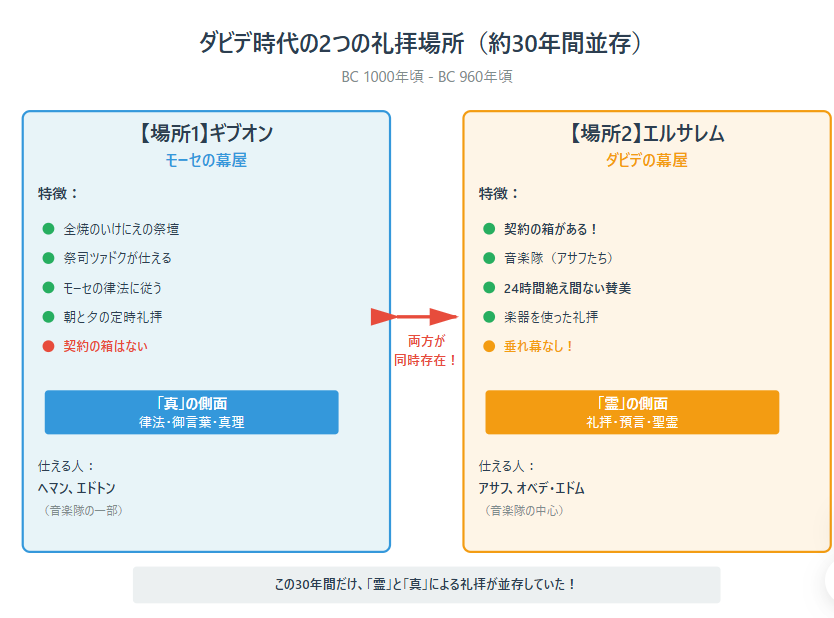

前回、ダビデの幕屋の特異な性質を検証しました。垂れ幕の不在、24時間の礼拝体制、そして天の礼拝の地上における再現。これらは律法の時代における恵みの時代の予表でした。

本稿では、その幕屋で30年間(BC 1003-960年頃)奉仕した二人の音楽隊の長、アサフとヘマンに焦点を当てます。彼らの体験が、旧約時代という啓示の限られた時代に、なぜ明確な復活信仰を生み出すことができたのか、その神学的・歴史的背景を探ります。

読者の皆さんへ

この記事には、ヘブライ語やギリシャ語の原語が多く登場します。すべてを覚える必要はありません。私自身、時が経つと細かいことは忘れてしまいます。でも、原語の意味から受けた感動は心に残り、そこから神様の愛を思い出すことができるのです。

また、この記事を読んでくださった方に御霊を送ってくださいと祈ります。主イエスは「真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れる」と約束されました(ヨハネ16:13)。

聖霊様、今日もみ言葉という真理へと私たちを導いてくださいますように。

目次

第一節:アサフの人物像と神学的意義

1.1 名前の語源分析

ヘブライ語表記: אָסָף(アサフ)

語源:

- 語根:אָסַף(アサフ)

- 意味:集める、集合させる、招集する

- 名詞形:「集める者」「集会を招集する者」

神学的意味: アサフの名前は、単なる個人名以上の意味を持ちます。彼は文字通り、民を神の御前に「集める」役割を担っていました。これは新約時代における教会(ἐκκλησία、エクレシア、「召し出された者たちの集まり」)の予型と見ることができます。

文脈での用例:

- 創世記29:22:「ラバンはその場所の人々をみな集めて」(אָסַף)

- 申命記30:3:「主はあなたを…そこから集める」(אָסַף)

1.2 家系と部族的背景

1歴代誌6:39-43の系図:

レビ → ゲルション → ラダン → シンリ → エタン → ゼマ → ヨア → イド → ゼラ → エトニ → アサフ

ゲルション家の役割: ゲルション家は、モーセの幕屋において幕屋の布、覆い、垂れ幕を管理する責任を負っていました(民数記3:25-26)。しかし、ダビデの幕屋では、彼らの役割は劇的に変化します。物理的な幕屋の管理から、霊的な礼拝の導きへと転換したのです。

1.3 ダビデの幕屋での任命

1歴代誌16:4-7: 「彼(ダビデ)はレビ人のうちの幾人かを、主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主をほめたたえ、感謝し、賛美する者とした。その長はアサフ」

ヘブライ語分析: לְהַזְכִּיר וּלְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל (レ・ハズキール・ウ・レ・ホドート・ウ・レ・ハレル)

- להזכיר(レ・ハズキール)= 思い起こさせるため、記念するため

- להודות(レ・ホドート)= 感謝するため

- להלל(レ・ハレル)= 賛美するため

アサフの役割は三重でした:

- 記念(神の御業を思い起こさせる)

- 感謝(神の恵みに応答する)

- 賛美(神の栄光を宣言する)

第二節:ヘマンの系譜と預言者的遺産

2.1 名前の語源分析

ヘブライ語表記: הֵימָן(ヘマン)

語源:

- 語根:אָמַן(アマン)

- 意味:信じる、忠実である、確かである

- 名詞形:「忠実な者」「信頼できる者」

神学的意義: ヘマンの名前は、信仰(אֱמוּנָה、エムナー)と同じ語根から派生しています。これは偶然ではありません。彼の人生と奉仕は、神への忠実さによって特徴づけられていました。

2.2 サムエルとの血縁関係

1歴代誌6:33の衝撃的な記録: 「奉仕者たちとその子孫は次のとおりである。ケハテ族からは、歌うたいヘマン。ヘマンはヨエルの子、ヨエルはサムエルの子」

系図: サムエル(預言者)→ ヨエル(長男)→ ヘマン(音楽隊の長)

神学的考察: この血縁関係は極めて重要です。サムエルは:

- 最後の士師(1サムエル7:15)

- 預言者学校の創始者(1サムエル19:20)

- ダビデに油を注いだ者(1サムエル16:13)

ヘマンは、この偉大な預言者の霊的遺産を継承していました。預言者サムエルの家系から、預言する音楽家が生まれたのです。

2.3 ケハテ族の歴史的役割

ケハテ族は、モーセの幕屋において最も聖なる器具(契約の箱、燭台、祭壇など)を運ぶ責任を負っていました(民数記4:15)。

ダビデの幕屋では、ケハテの子孫であるヘマンが、契約の箱の前で奉仕しました。運ぶのではなく、礼拝するために。これは役割の神学的昇華です。

第三節:預言する音楽隊の革命的性質

3.1 音楽と預言の融合【聖書的事実】

1歴代誌25:1: 「ダビデと軍の長たちは、アサフ、ヘマン、エドトンの子らを聖なる務めのために聖別した。彼らは竪琴と琴とシンバルを手にして預言をする者たちであった。」

ヘブライ語分析: הַנִּבְּאִים בְּכִנֹּרוֹת בִּנְבָלִים וּבִמְצִלְתָּיִם (ハ・ニッベイーム・ベ・キンノーロート・ビ・ネヴァリーム・ウ・ビ・メツィルタイーム)

- הנבאים(ハ・ニッベイーム)= 預言する者たち

- בכנרות(ベ・キンノーロート)= 竪琴で

- בנבלים(ビ・ネヴァリーム)= 琴で

- במצלתים(ビ・メツィルタイーム)= シンバルで

さらに具体的な記述:

1歴代誌25:2-3: 「アサフの子ら…アサフの指揮のもとに、王の命令によって預言した。エドトンについては、エドトンの子ら…竪琴をもって預言し」

הַנִּבָּא עַל־יְדֵי הַמֶּלֶךְ (ハ・ニッバー・アル・イェデー・ハ・メレク) 預言した / 王の手によって(王の命令で)

これは事実です。推測ではありません。

3.2 彼らが受けた預言的言葉【聖書から検証可能】

アサフが「預言する者」だったことは確実です。では、彼はどんな預言を受けたのでしょうか。詩篇から、具体例を見ることができます。

アサフが受けた神の直接的な言葉

詩篇50:7-15(神が一人称で語る): 「『**わが民よ。聞け。わたしは語ろう。**イスラエルよ。わたしは、あなたを戒めよう。わたしは神、あなたの神である。…苦難の日にはわたしを呼び求めよ。わたしは、あなたを助け出そう。あなたはわたしをあがめよう。』」

שִׁמְעָה עַמִּי וַאֲדַבֵּרָה (シムアー・アミー・ヴァ・アダッベーラー) 聞け / 私の民よ / そして私は語ろう

詩篇75:2-3(神が語る): 「『**定めの時が来れば、わたしは公正をもってさばく。**地とそこに住むすべての者が震えても、わたしはその柱を堅く立てる。』」

詩篇82:2-4(神が語る): 「『**いつまでおまえたちは、不正なさばきを行い、悪者どもの顔を立てるのか。**弱い者と孤児とのために正しくさばき、苦しむ者と乏しい者の権利を認めよ。』」

これらの詩篇で、アサフは神の言葉を一人称で語っています。彼は預言者として、神の声を聞き、それを音楽に乗せて伝えたのです。

ヘマンの預言的詩篇

詩篇88:1: 「**主よ。私の救いの神よ。**私は昼は、叫び、夜は、あなたの御前にいます。」

יְהוָה אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי (ヤハウェ・エロヘー・イェシュアティ)

- יהוה(ヤハウェ)= 主

- אלהי(エロヘー)= 私の神

- ישועתי(イェシュアティ)= 私の救い

「私の救いの神」 – 詩篇88篇は最も暗い詩篇として知られていますが、冒頭でこの預言的啓示を宣言します。どんな暗闇の中でも、神は救いをもたらす方である、という啓示です。

3.3 楽器の象徴的意味

竪琴(כִּנּוֹר、キノール):

- ダビデが若い時から演奏していた楽器(1サムエル16:23)

- 10弦の弦楽器

- 象徴:神への親密な賛美

琴(נֶבֶל、ネベル):

- より大型の弦楽器

- 象徴:壮大な神の栄光の宣言

シンバル(מְצִלְתַּיִם、メツィルタイーム):

- 打楽器

- 象徴:喜びの爆発的表現

これらの楽器が組み合わさって、完全な礼拝のオーケストラが形成されました。

第四節:30年間の継続的な礼拝体験

4.1 歴史的時系列

BC 1003年頃

- ダビデがエブス人からエルサレムを奪取

- 契約の箱がエルサレムに運ばれる

- ダビデの幕屋が建設される

- アサフ、ヘマンが任命される

↓

【30年間の礼拝時代】BC 1003-960年頃

↓

BC 970年頃

- ダビデ死去(70歳)

↓

BC 960年頃

- ソロモンの神殿完成(第4年)

- ダビデの幕屋は閉じられる

- 契約の箱が神殿に移される

30年間の意義: これは単なる一時的な現象ではありませんでした。一世代にわたる継続的な体験だったのです。この期間に:

- 新しい世代が生まれ、育ち、成人した

- 継続的な神の臨在の体験が、信仰の伝統となった

- 詩篇が書かれ、礼拝の形式が確立された

4.2 24時間礼拝の組織【事実と論理的推論】

1歴代誌9:33: 「歌うたいたちは部屋に住んでいて、ほかの務めを免除されていた。昼も夜も自分たちの仕事に従事していたからである。」

ヘブライ語: כִּי־יוֹמָם וָלַיְלָה עֲלֵיהֶם בַּמְּלָאכָה (キー・ヨマーム・ヴァ・ライラー・アレヘム・バ・メラーハー)

- יומם(ヨマーム)= 昼に

- ולילה(ヴァ・ライラー)= そして夜に

- במלאכה(バ・メラーハー)= その働きに

組織構造(1歴代誌25:7-31):

- 総勢288人の訓練された歌手(25:7)

- 24の組に分けられた(25:9-31)

- アサフの子ら:4組

- エドトンの子ら:6組

- ヘマンの子ら:14組

- 各組は12人(288÷24=12)

論理的推論:交代制は必須

聖書は「交代で」とは明記していませんが、24の組という構造から、交代制は確実です。なぜなら:

- 人間の限界: 24時間連続で奉仕することは不可能

- 24という数字: 一日24時間との関連を示唆

- 先例: レビ記24:8の常供のパン(毎週交代)

- 長期継続: 30年間の継続には交代が必須

さらに、世代交代も必要でした:

民数記8:23-26: 「レビ人は、二十五歳以上で…五十歳になったら、奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない」

レビ人には25年間の奉仕期間がありました。30年間の礼拝を継続するには、世代交代も行われたはずです。

4.3 垂れ幕のない至聖所【確実な事実】

聖書的根拠:

- 2サムエル6:17「幕屋の中の、その場所に安置した」

- 1歴代誌16:1「神の箱を運び入れ、ダビデが張った天幕の中に安置した」

重要な点: ダビデの幕屋には、モーセの幕屋にあった「垂れ幕」(פָּרֹכֶת、パロケト)の記述がありません。

モーセの幕屋との比較:

| 要素 | モーセの幕屋 | ダビデの幕屋 |

|---|---|---|

| 垂れ幕 | あり(出エジプト26:31-33) | 記述なし |

| 至聖所への入室 | 大祭司のみ、年1回(レビ16:2) | レビ人、毎日(1歴代誌16:37) |

| 契約の箱の位置 | 完全に隔離 | 目の前 |

| 神の臨在 | 恐れと畏怖 | 親密さと交わり |

| 死の危険 | あり(レビ10:1-2) | 記録なし |

出エジプト26:31-33(モーセの幕屋の垂れ幕): 「あなたは青色、紫色、緋色の撚り糸、撚り糸で織った亜麻布で、垂れ幕を作る…この垂れ幕は、あなたがたのために、聖所と至聖所との仕切りとなる。」

פָּרֹכֶת(パロケト)= 垂れ幕(仕切りとなるもの)

しかし、ダビデの幕屋には、このパロケトがありませんでした。これは律法的には死刑に値する状況でした(民数記4:20)。それなのに、神はこれを許されました。

神学的意味: これは、やがて来る新しい契約の予表でした。キリストの十字架の瞬間、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けます(マタイ27:51)。ダビデの幕屋は、この未来の現実を30年間先取りしていたのです。

第五節:彼らの体験の聖書的検証

5.1 神の臨在の直接体験【確実】

聖書的根拠:

- 1歴代誌16:37「ダビデは、アサフとその兄弟たちを、主の契約の箱の前に常駐させ」

- 1歴代誌16:4「主の箱の前で仕えさせ」

- 1歴代誌16:1「幕屋の中の、その場所に安置した」

事実: 彼らは毎日、契約の箱の前にいました。

神学的意味: 契約の箱 = 神の臨在の象徴

出エジプト25:22: 「そこでわたしはあなたと会見し、その贖いのふたの上から、すなわちあかしの箱の上の、二つのケルビムの間から、わたしはイスラエル人のために、あなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。」

וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם (ヴェ・ノアドティ・レハ・シャム) そしてわたしは会見する / あなたと / そこで

これは推測ではなく、聖書的事実です。

5.2 永遠の視点の獲得【詩篇から確実】

直接的な記述: 「永遠の視点を得た」とは書かれていません。

しかし、詩篇の内容から明確に推測できます:

詩篇73:17, 24(アサフ): 「私が神の聖所に入り、ついに、彼らの最後を悟ったときまでは…あなたは、私をさとして導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。」

אַחַר כָּבוֹד תִּקָּחֵנִי (アハル・カヴォード・ティカヘニ)

- אחר(アハル)= 後に、その後

- כבוד(カヴォード)= 栄光

- תקחני(ティカヘニ)= あなたは私を取られる

論理的推論:

- アサフは「後には」(死後)のことを語っている

- 「栄光のうちに取られる」= 死を超えた希望を表現

- これは永遠の視点がなければ書けない内容

さらに:

詩篇73:25-26: 「天では、あなたのほかに、だれを持つことができましょう。地では、あなたのほかに私はだれをも望みません。この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。」

לְעוֹלָם(レオーラム)= 永遠に、とこしえに

結論: 詩篇の内容から、アサフが永遠の視点を持っていたことは確実です。ただし、「いつ、どのようにして」得たかは推測の域を出ません。最も可能性が高いのは、ダビデの幕屋での30年間の体験を通してです。

5.3 天の礼拝との類似【推測だが、根拠は明確】

直接的な記述: 「天の礼拝を見た」とは書かれていません。

しかし、パターンの類似は無視できません:

| 要素 | ダビデの幕屋 | 天の礼拝(黙示録) | 聖書箇所 |

|---|---|---|---|

| 時間 | 昼も夜も | 昼も夜も | 1歴代誌9:33 / 黙示録4:8 |

| 楽器 | 竪琴(כִּנּוֹר) | 竪琴(κιθάρα) | 1歴代誌25:1 / 黙示録5:8 |

| 場所 | 契約の箱の前 | 神の御座の前 | 1歴代誌16:37 / 黙示録4:2 |

| 内容 | 賛美と感謝 | 聖なるかな×3 | 1歴代誌16:4 / 黙示録4:8 |

ギリシャ語比較:

黙示録4:8: ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν (ヘーメラス・カイ・ニュクトス・ウク・エコウシン・アナパウシン) 昼も夜も休むことがない

黙示録5:8: κιθάραν(キタラン)= 竪琴(ヘブライ語のキノールに相当)

二つの可能性:

- ダビデが天の礼拝の幻を見て、地上で再現した

- 偶然の一致

私の判断: ダビデは何らかの形で天の礼拝のパターンを啓示されたと考えます。なぜなら:

理由1:先例がある

- 出エジプト25:40「あなたが山で示された型に従って」

- モーセは天のパターンを見て、地上の幕屋を建てた

理由2:詳細な類似

- あまりにも多くの要素が一致している

- 偶然とは考えにくい

理由3:ダビデの預言者的性質

- 使徒2:30「彼は預言者でした」

- 預言者は神の啓示を受ける

しかし、これは推測です。 聖書は「ダビデが天の礼拝を見た」とは明記していません。私たちは、結果から逆算して推測しているに過ぎません。

第六節:復活信仰への道

6.1 詩篇の執筆

アサフとヘマンは、ダビデの幕屋での体験を詩篇に記録しました:

アサフの詩篇:

- 詩篇50篇(神の裁きと真の礼拝)

- 詩篇73-83篇(12篇)

- 特に詩篇73篇に復活信仰が明確に表現されている

ヘマンの詩篇:

- 詩篇88篇(唯一の詩篇)

- 「暗黒の詩篇」として知られる

- しかし冒頭で「私の救いの神よ」と告白

コラの子たちの詩篇:

- 詩篇42-49篇(8篇)

- 詩篇84, 85, 87, 88篇

- 特に詩篇49篇に復活信仰

結論

アサフとヘマンの物語は、環境が信仰を形成することを示しています。

彼らの体験(聖書から確認できること):

- 30年間、契約の箱の前で奉仕した(1歴代誌16:37)

- 竪琴と琴で預言した(1歴代誌25:1)

- 昼も夜も礼拝に従事した(1歴代誌9:33)

- 神の言葉を一人称で語った(詩篇50, 75, 82)

その結果(詩篇から確認できること):

- 永遠の視点を獲得した(詩篇73:24「この地上のあゆみの後で、後には」)

- 復活の確信を持った(詩篇73:24「受け取る 栄光の内に迎えられる」)

- 詩篇にその信仰を記録した

ヘブル10:19-22が後に宣言するように: 「こういうわけですから、兄弟たち。私たちは、イエスの血によって、大胆にまことの至聖所に入ることができるのです。」

ダビデの幕屋は、この新約の現実を30年間先取りしていました。そして、その中で生きたアサフとヘマンは、復活信仰の先駆者となったのです。

📝 この記事の要点まとめ

アサフとヘマンが復活信仰を持てた5つの理由:

- 名前に込められた使命

- アサフ(集める者)、ヘマン(忠実な者)

- 預言者サムエルの孫ヘマン

- 音楽と預言の融合

- 竪琴で預言する者たち(1歴代誌25:1)

- 神の言葉を直接受けた

- 30年間の継続的体験

- BC 1003-960年の一世代

- 288人、24の組による24時間礼拝

- 垂れ幕のない臨在

- 毎日、契約の箱の前で

- 新約の恵みを先取り

- 永遠の視点の獲得

- 詩篇73篇「後には栄光のうちに」

- 死を超えた希望

結論: 環境が信仰を形成する。30年間、神の臨在の中で生きた彼らは、復活信仰の先駆者となった。

次回予告:三つの詩篇が語る復活信仰

次回、私たちは三つの重要な詩篇を詳細に分析します:

1. 詩篇16篇(ダビデ)

「あなたは私のたましいをよみに捨て置かず、あなたの聖徒が朽ち果てるのをお許しになりません」(16:10)

ダビデの幕屋を建てたダビデ自身が、どのような復活信仰を持っていたのか。新約聖書で引用されるこの預言的詩篇を深く掘り下げます。

2. 詩篇49篇(コラの子たち)

「しかし神は、私のいのちを贖い出し、よみの手から私を受け取ってくださる」(49:15)

コラの子たちとは誰でしょうか?彼らの父コラは、モーセに反逆して地に飲み込まれました(民数記16章)。しかし子どもたちは神の恵みで生き延び、ダビデの幕屋で門衛として仕えました。死から救われた彼らの体験が、どのように復活信仰につながったのか。

3. 詩篇73篇(アサフ)

「あなたは、私をさとして導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう」(73:24)

本稿で紹介したアサフが、信仰の危機を経て、どのように永遠の視点を獲得したのか。「神の聖所に入り」(73:17)という言葉が何を意味するのか、詳しく見ていきます。

三つの詩篇、三つの視点、一つの確信:神は死を超えて私たちを愛しておられる。

※「契約の箱がエルサレムに来た当初は、アサフがダビデの幕屋で、ヘマンとエドトンはギブオンで奉仕していたが、後に三人の系統が統合されて共に奉仕するようになった」

ダビデの幕屋シリーズ第1部

ダビデの幕屋シリーズ第2部 【本記事】

コメント