エドトン – 沈黙の中で神を待ち望む信仰

三大音楽隊長の完成

はじめに

前回の第5部では、アサフ、ヘマン、コラの子たちの復活信仰を学びました。彼らは30年間、契約の箱の前で奉仕しながら、明確な復活の希望を持っていました。

今回は、アサフ、ヘマンと並ぶ三大音楽隊長の最後の一人、エドトンについて学びます。

アサフの雄弁な賛美、ヘマンの激しい嘆きとは対照的に、エドトンは沈黙と待望の信仰を持っていました。しかし、その沈黙の中には、深い確信がありました。

詩篇62篇と詩篇77篇を中心に、そして詩篇39篇も含めて、エドトンの独特な信仰を探求しましょう。

目次

第一章:エドトンの人物像

名前の意味と発音

エドトンのヘブライ語表記には二つの形があります。

יְדוּתוּן(イェドゥトゥン)

יְדִיתוּן(イェディトゥン)

両方とも語根はידה(ヤダー)に由来し、これは「賛美する」「感謝する」「告白する」という意味を持つ動詞です。つまり、エドトンという名前そのものが**「賛美する者」「感謝を告白する者」**という意味を持っているのです。

この語根ידהは、旧約聖書全体で最も重要な賛美の言葉の一つです。例えば:

- 「ハレルヤ」の「ヤー」部分

- 「ユダ」(יְהוּדָה)という名前(「主を賛美する」の意)

- 「感謝のいけにえ」(תּוֹדָה、トダー)

エドトンは文字通り、その名が示すように「賛美と感謝の人」だったのです。

エタンとエドトン – 同一人物か、継承か

聖書を読むと、興味深い現象に気づきます。同じメラリ家の音楽隊長として、「エタン」と「エドトン」という二つの名前が出てくるのです。

エタン(אֵיתָן)が登場する箇所:

- 1歴代誌15:17 「レビ人は、メラリの子らからはクシャヤの子エタンを」

- 1歴代誌15:19 「賛美する者、ヘマン、アサフ、エタンは」

エドトン(יְדוּתוּן)が登場する箇所:

- 1歴代誌16:41-42 「ヘマン、エドトン、および残りの者たちのうちで名を指名された者」

- 1歴代誌25:1, 3 「アサフ、ヘマン、エドトンの子らを聖別した」

- 詩篇39, 62, 77篇のタイトル「指揮者のために。エドトンによる」

これをどう理解すればよいでしょうか? 学者たちの間でも二つの見解があります。

説1:同一人物説

- エタンが本名で、エドトンが称号または別名

- 古代イスラエルでは一人が複数の名を持つことは珍しくない(ヤコブ→イスラエル、ソロモン→エディドヤなど)

- 契約の箱の奉仕が始まった当初は「エタン」と呼ばれ、後に「エドトン」という名で知られるようになった可能性

説2:継承説

- エタンが最初の音楽隊長

- エドトンがその役割を継承した

- 「エドトンの子ら」(1歴代誌25:3)という表現から、エドトンは後継者の可能性

いずれにしても確かなこと:

- メラリ家から出た第三の音楽隊長がいた

- その人物は詩篇39, 62, 77篇と深く関わっている

- アサフ、ヘマンと並ぶ重要な役割を担った

- レビの三家系(ゲルション、ケハテ、メラリ)の完成を象徴する存在

本質的には、どちらの説であっても、エドトンが持っていた「沈黙と待望の信仰」の価値は変わりません。

メラリ家 – 骨組みを運ぶ者から賛美の指導者へ

エドトンはレビ族の三つの家系の一つ、メラリ家の出身です(1歴代誌6:44)。

メラリ家といえば、モーセの幕屋の時代には何を担当していたでしょうか?

民数記3:36-37に記録されています:

「メラリの子らの任務は、幕屋の板、その横木、その柱、その台座、そのすべての用具、およびそれに関するすべての奉仕、また庭の回りの柱、その台座、その杭、およびそのひもであった。」

メラリの子らは幕屋の構造、骨組み、土台を運ぶ役割でした。地味ですが、なくてはならない基礎的な奉仕です。

しかしダビデの幕屋では、このメラリ家から音楽隊の長が出ました!

骨組みを運んでいた家系が、今や賛美を導く家系となったのです。これは何を意味するでしょうか?

すべての奉仕が賛美につながるということです。

- 重い板を運ぶことも

- 杭を打つことも

- 見えない土台を支えることも

すべてが主への奉仕であり、すべてが賛美なのです。そしてメラリ家はその歴史を通して、「縁の下の力持ち」から「賛美の指導者」へと変えられていきました。

エドトンの役割

1歴代誌16:41-42はこう記録します:

「ヘマン、エドトン、および残りの者たちのうちで名を指名された者が、主の恵みがとこしえまであることを感謝するために、共にいた。」

「主の恵みがとこしえまである」 – これがエドトンの使命でした。

さらに1歴代誌25:3:

「エドトンについては、エドトンの子は、ゲダルヤ、ツェリ、エシャヤ、ハシャブヤ、マティテヤの六人。彼らは父エドトンの指揮のもとに、竪琴をもって預言し、主に感謝し、賛美した。」

注目してください:

- 預言 – 神の言葉を受けて語る

- 感謝 – 主の恵みを告白する

- 賛美 – 主の素晴らしさを宣言する

エドトンは単なる音楽家ではありませんでした。預言する音楽家だったのです。竪琴を弾きながら、神からの啓示を受け、それを賛美として表現する – これがエドトンの奉仕でした。

第二章:エドトンの詩篇分析

エドトンの名前が冠された詩篇は三つあります。詩篇39篇、62篇、77篇です。これらの詩篇を読むと、アサフの雄弁な賛美、ヘマンの激しい嘆きとは異なる、静かで深い信仰が浮かび上がってきます。

詩篇39篇:沈黙と叫び – 人生のはかなさの中での希望

タイトル:「指揮者のために。エドトンによる。ダビデの賛歌」

この詩篇は矛盾に満ちているように見えます。沈黙を決意しながら、叫ばずにはいられない。人生のはかなさを嘆きながら、それでも神に希望を置く。

沈黙の決意(39:1-3)

詩篇39:1

「私は言った。『私の道に気をつけ、舌で罪を犯さないようにしよう。悪者が私の前にいる間は、私の口に口輪をはめておこう。』」

詩人は沈黙を選びます。なぜでしょうか? 悪者が栄えているのを見て、不平を言いたくなる。でもそれは神への不信仰になってしまう。だから黙ることを選んだのです。

でも、沈黙は内側で炎となります:

39:2-3

「私は黙って、沈黙を守った。幸いから遠ざかった。しかし私の痛みは激しくなった。私の心は、私のうちで熱くなり、私が思いめぐらしているうちに、火が燃え上がった。そこで私は舌をもって語った。」

沈黙しようとすればするほど、内側で言葉が燃え上がるのです。これは偽りの平安ではありません。本当の葛藤です。

人生のはかなさ(39:4-6)

そして詩人は、自分の人生のはかなさについて神に尋ねます:

39:4-5

「主よ。私の終わり、私の齢の限りがどれだけであるかを知らせてください。私がどんなにはかないかを知ることができるように。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生は、あなたの御前では、ないも同然です。まことに、人はみな、盛んなときでも、全くむなしいものです。」

ヘブライ語の39:5後半:

אַךְ הֶבֶל כָּל־אָדָם נִצָּב

(アク・ヘベル・コル・アダム・ニツァブ)

- אַךְ(アク)= まことに、ただ(強調)

- הֶבֶל(ヘベル)= 息、蒸気、むなしさ

- כָּל־אָדָם(コル・アダム)= すべての人間

- נִצָּב(ニツァブ)= 立っている、存在している

「まことに、すべての人間は息のようなもの、たとえ堅く立っているように見えても」

このהֶבֶל(ヘベル)という言葉、どこかで聞いたことがありませんか? そうです、伝道者の書の「空の空」(הֲבֵל הֲבָלִים)と同じ言葉です。人生ははかない、息のよう、蒸気のようなものだと。

それでも希望(39:7)

しかし! この詩篇の転換点がここです:

39:7

「主よ。今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。」

וְעַתָּה מַה־קִּוִּיתִי אֲדֹנָי תּוֹחַלְתִּי לְךָ הִיא

(ヴェアタ・マ・キヴィティ・アドナイ・トホラティ・レハ・ヒ)

- וְעַתָּה(ヴェアタ)= そして今

- מַה־קִּוִּיתִי(マ・キヴィティ)= 何を私は待ち望むか

- אֲדֹנָי(アドナイ)= 主よ

- תּוֹחַלְתִּי(トホラティ)= 私の希望

- לְךָ הִיא(レハ・ヒ)= あなたに、それは

人生がはかないからこそ、永遠なる神に希望を置く。これがエドトンの信仰です。

詩篇62篇:神だけへの信頼 – 沈黙の中の確信

タイトル:「指揮者のために。エドトンによる。ダビデの賛歌」

この詩篇こそ、エドトンの信仰の真髄です。ここには、騒がしさの中での静けさ、動揺の中での安定、不安の中での確信があります。

キーフレーズ:「ただ神を」

この詩篇で最も重要なのは、繰り返されるこのフレーズです:

62:1

「私のたましいは黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。」

אַךְ אֶל־אֱלֹהִים דּוּמִיָּה נַפְשִׁי מִמֶּנּוּ יְשׁוּעָתִי

(アク・エル・エロヒム・ドゥミヤー・ナフシ・ミメンヌ・イェシュアティ)

単語分解:

- אַךְ(アク)= ただ、のみ(排他的強調)

- אֶל־אֱלֹהִים(エル・エロヒム)= 神に向かって

- דּוּמִיָּה(ドゥミヤー)= 沈黙、静けさ

- נַפְשִׁי(ナフシ)= 私のたましい

- מִמֶּנּוּ(ミメンヌ)= 彼から

- יְשׁוּעָתִי(イェシュアティ)= 私の救い

特に注目すべきはדּוּמִיָּה(ドゥミヤー)です。これは単なる沈黙ではありません。期待を持った静けさ、信頼に満ちた黙想を意味します。嵐の前の静けさではなく、嵐の中での静けさなのです。

そしてאַךְ(アク)という言葉。これは「ただ〜だけ」という排他的な強調です。「神だけ、他の何ものでもなく、ただ神のみ」という確信を表します。

自分自身への命令(62:5)

そして詩人は、自分自身に同じことを命じます:

62:5

「私のたましいよ。黙って、ただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。」

אַךְ לֵאלֹהִים דּוֹמִּי נַפְשִׁי כִּי־מִמֶּנּוּ תִּקְוָתִי

(アク・レロヒム・ドミ・ナフシ・キ・ミメンヌ・ティクヴァティ)

62:1では事実を述べていました(「私のたましいは黙って〜いる」)。でも62:5では自分に命令しています(「私のたましいよ、黙れ!」)。

これは何を意味するでしょうか? たましいは騒ぎたがるのです。不安になりたがる、動揺したがる、何かにしがみつきたがる。だから自分に命じるのです:「黙れ! ただ神を待て!」

神だけが岩、救い、やぐら(62:2, 6-7)

62:2

「神こそ、わが岩。わが救い。わがやぐら。私は決して揺るがされない。」

62:6-7

「神こそ、わが岩。わが救い。わがやぐら。私は揺るがされることがない。私の救いと、私の栄光は、神にかかっている。私の力の岩と避け所は、神のうちにある。」

三つの比喩:

- 岩(צוּר、ツール)= 堅固な土台

- 救い(יְשׁוּעָה、イェシュア)= 解放、勝利

- やぐら(מִשְׂגָּב、ミスガブ)= 高い要塞、避け所

人間への信頼は虚しい(62:9)。でも神は堅固な岩です。だから、黙って神を待ち望む – これがエドトンの信仰です。

詩篇77篇:苦悩から思い起こしへ – 記憶による希望の回復

タイトル:「指揮者のために。エドトンによる。アサフの賛歌」

これは興味深いです。エドトンの指揮で、アサフの詩篇を歌ったのです。二人の信仰が重なり合っています。

前半:深い苦悩(77:1-9)

詩篇77篇は暗い調子で始まります:

77:2-3

「私の悩みの日に、私は主を求めた。夜には、私の手を伸ばして、たゆむことがなかった。私のたましいは慰められることを拒んだ。私が神を思い起こすとき、私は呻く。私が思いめぐらすとき、私の霊は衰え果てる。」

77:7-9

「主は、とこしえまで拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶えてしまったのだろうか。約束は代々に至るまで果たされないのだろうか。神は、いつくしむことをお忘れになったのだろうか。怒って、あわれみを閉ざされたのだろうか。」

これはヘマンの詩篇88篇を思い起こさせます。深い苦悩、神の沈黙への疑問、答えのない叫び。

転換点(77:10)

しかし、ここで転換が起こります:

77:10

「そこで私は言った。『私の弱さは、いと高き方の右の手が変わったことによる。』」

これは難解な節ですが、多くの学者は「私は思い起こす、いと高き方の右の手の年々を」と解釈します。つまり、神の過去の御業を思い起こす決意をしたのです。

後半:思い起こしによる希望(77:11-20)

77:11-12

「私は主のみわざを思い起こそう。まことに、昔からのあなたの奇しいわざを思い起こそう。私は、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたのみわざを、静かに考えよう。」

אֶזְכְּרָה מַעַלְלֵי־יָהּ כִּי־אֶזְכְּרָה מִקֶּדֶם פִּלְאֶךָ

(エズケラ・マアレレイ・ヤハ・キ・エズケラ・ミケデム・ピルエハ)

- אֶזְכְּרָה(エズケラ)= 私は思い起こす(2回繰り返される!)

- מַעַלְלֵי(マアレレイ)= みわざ

- מִקֶּדֶם(ミケデム)= 昔から

- פִּלְאֶךָ(ピルエハ)= あなたの奇跡

そして詩人は、出エジプトの奇跡を思い起こし始めます。神が海を分けられたこと(77:16-19)、モーセとアロンを通して民を導かれたこと(77:20)。

これがエドトンの方法です。 今、神が沈黙しているように見える時、過去の神の御業を思い起こすのです。神の性質は変わらない。昔救われた神は、今も救うことができる。

第三章:エドトンの独特な信仰

アサフ、ヘマン、エドトン – 三人の音楽隊長は、それぞれ異なる方法で神への信仰を表現しました。しかし、その根底には同じ復活の希望がありました。エドトンの信仰には、他の二人とは異なる、独特の特徴があります。

特徴1:沈黙の信仰

三人の音楽隊長を比較してみましょう:

アサフ(ゲルション家)- 雄弁な賛美

- 詩篇50篇:神が一人称で語る預言的賛美

- 詩篇73篇:「その後、私を栄光のうちに迎えてくださる」(明確な復活宣言)

- 詩篇75篇:「私は神を賛美します」(宣言的)

- 12篇の詩篇を残した饒舌な詩人

ヘマン(ケハテ家)- 激しい嘆き

- 詩篇88篇:ほぼ全篇が嘆きと叫び

- 「主よ、なぜ」「どうして」と激しく問いかける

- 感情をそのまま神にぶつける正直な祈り

- 暗闇の中でも「わが救いの神よ」と呼ぶ

エドトン(メラリ家)- 沈黙の中で待ち望む

- 詩篇39篇:「私は黙って、沈黙を守った」

- 詩篇62篇:「私のたましいは黙って、ただ神を待ち望む」

- 言葉少なく、静かに、しかし確信を持って

- 内なる確信が外側の静けさを生む

これは性格の違いでしょうか? いいえ、信仰の表現方法の違いです。

アサフは言葉で神を賛美する恵みを与えられました。

ヘマンは叫びで神に訴える恵みを与えられました。

エドトンは沈黙で神を待ち望む恵みを与えられました。

すべてが礼拝です。すべてが信仰の表現です。

私たちは時として、「賛美=大声で歌うこと」と考えがちです。でもエドトンは教えてくれます:沈黙も賛美になりうると。神の前で静まること、黙って待つこと、それも深い信仰の表現なのです。

特徴2:「ただ神のみ」の強調

エドトンの詩篇で繰り返される言葉があります:אַךְ(アク)、「ただ〜のみ」という排他的な強調です。

詩篇39:5

「まことに(אַךְ)、人はみな、盛んなときでも、全くむなしいものです。」

詩篇62:1

「ただ(אַךְ)神を待ち望む。」

詩篇62:2

「神こそ(אַךְ)、わが岩。」

詩篇62:4

「彼らだけ(אַךְ)は、倒そうと相談する。」

詩篇62:5

「ただ(אַךְ)神を待ち望め。」

詩篇62:6

「神こそ(אַךְ)、わが岩。」

詩篇62:9

「まことに(אַךְ)、身分の低い人は、むなしく…」

この אַךְ という小さな言葉に、エドトンの信仰の核心があります。

他のものではなく、ただ神だけ。

- 人間ではなく、神

- 富ではなく、神

- 力ではなく、神

- 策略ではなく、神

- この世の何ものでもなく、ただ神のみ

詩篇62:9-10はこう警告します:

「まことに、身分の低い人はむなしく、身分の高い人は偽りです。はかりにかけると、彼らは上に上がり、彼らを全部合わせても、息よりも軽いのです。力ずくを頼みにせず、略奪に空しい望みをかけるな。富がふえても、それに心を留めるな。」

人間への信頼は失望に終わります。富も力も地位も、最終的には私たちを救えません。ただ神のみが私たちの岩なのです。

これは単なる理想論ではありません。エドトンは30年間、契約の箱の前で奉仕しながら、この真理を体験的に学んだのです。

特徴3:人生のはかなさの自覚 – それでも希望

エドトンは現実主義者でした。人生の厳しさ、はかなさ、空しさから目を背けませんでした。

詩篇39:4-6:

「主よ。私の終わり、私の齢の限りがどれだけであるかを知らせてください。私がどんなにはかないかを知ることができるように。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生は、あなたの御前では、ないも同然です。 まことに、人はみな、盛んなときでも、全くむなしいものです。まことに、人は幻のように歩き回り、まことに、彼らはむなしく立ち騒ぎます。人は積みたくわえるが、だれがそれを集めるのかを知りません。」

これは悲観主義でしょうか? いいえ、リアリズムです。

人生は短い。私たちは息のようにはかない。どんなに富を積んでも、どんなに名声を得ても、それは永遠に続くものではない。

でも、このリアリズムが真の希望につながるのです:

詩篇39:7:

「主よ。今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。」

人生がはかないからこそ、永遠なる神に希望を置く。

この世が空しいからこそ、永遠の世界を見上げる。

自分が弱いからこそ、全能の神に頼る。

これがエドトンの逆説的信仰です。

多くの人は、人生のはかなさに絶望します。「どうせ死ぬなら、何をしても無意味だ」と。

でもエドトンは違いました。人生のはかなさを認めた上で、なお希望を持ったのです。なぜなら、はかない人生を超えた永遠の神がおられるから。死を超えた復活の希望があるから。

詩篇39:13:

「目を転じてください。そうすれば私は明るくなります。私が去って、いなくなる前に。」

「去って、いなくなる」 – これは死を指しています。でもエドトンは恐れていません。なぜなら、その先にも神がおられることを知っているから。

特徴4:過去の御業を思い起こす力 – 記憶による信仰

詩篇77篇は、エドトンのもう一つの重要な特徴を示しています:過去の神の御業を思い起こすことで、現在の苦悩を乗り越える力です。

詩篇77篇の前半(1-9節)は深い苦悩に満ちています:

- 「私のたましいは慰められることを拒んだ」(2節)

- 「主は、とこしえまで拒まれるのだろうか」(7節)

- 「神は、いつくしむことをお忘れになったのだろうか」(9節)

これはまさに、現代の私たちが経験する苦悩と同じです。神が沈黙しているように感じる時、祈りが届いていないように思える時、希望が見えない時。

でもエドトンは、ここで一つの選択をします:

詩篇77:11-12:

「私は主のみわざを思い起こそう。まことに、昔からのあなたの奇しいわざを思い起こそう。 私は、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたのみわざを、静かに考えよう。」

「思い起こす」(זָכַר、ザカル)という動詞が2回繰り返されます。これは意図的な行為です。感情的に思い出すのではなく、意志的に、積極的に、昔の神の御業を思い起こすのです。

そして詩人は出エジプトの奇跡を思い起こします:

- 紅海を分けられた神(16-19節)

- モーセとアロンを通して民を導かれた神(20節)

なぜ過去を思い起こすのでしょうか?

それは、神の性質は変わらないからです。

昔、エジプトの奴隷を救い出された神は、今も救うことができる。

昔、紅海を分けられた神は、今も道を開くことができる。

昔、荒野で養われた神は、今も私たちを養うことができる。

過去の御業は、現在の希望の土台なのです。

これは、私たちにとっても重要な教訓です。信仰の危機の時、私たちは何をすべきでしょうか?

- 自分の過去を振り返る – 神が自分の人生でなされた御業を思い起こす

- 聖書の歴史を学ぶ – 神がイスラエルの歴史でなされた御業を学ぶ

- 証を聞く – 他のクリスチャンが経験した神の御業を聞く

記憶は力です。思い起こすことは信仰の武器です。エドトンは私たちに教えてくれます:今が暗くても、昔の光を思い起こせと。

第四章:三大音楽隊長の統合

ダビデの幕屋には、三人の音楽隊長がいました。アサフ、ヘマン、そしてエドトン。一見、全く異なる性格と信仰表現を持つ三人。しかし、彼らが揃うことで、ダビデの幕屋の礼拝は完成形に達したのです。

レビの三家系が揃った – 完全なる礼拝の象徴

レビ族には三つの家系がありました:

ゲルション家

- モーセの幕屋では:幕屋の幕、覆い、垂れ幕を担当(民数記3:25-26)

- ダビデの幕屋では:アサフ(第一のシンバル、1歴代誌16:5)

ケハテ家

- モーセの幕屋では:至聖所の聖なる器具を担当(民数記3:31)

- ダビデの幕屋では:ヘマン(王の先見者、1歴代誌25:5)

メラリ家

- モーセの幕屋では:幕屋の骨組み、柱、台座を担当(民数記3:36-37)

- ダビデの幕屋では:エドトン(感謝の奉仕、1歴代誌16:41-42)

モーセの幕屋では、三家系はそれぞれ物理的な構造を担当していました。しかしダビデの幕屋では、三家系から霊的な礼拝の指導者が出たのです。

これは何を意味するでしょうか?

ゲルション + ケハテ + メラリ = 完全なレビ人

三つが揃って初めて、レビ族全体が表されます。つまり、ダビデの幕屋の礼拝は、レビ族全体を代表する完全な礼拝だったのです。

三者の特徴 – 異なるが補完的

三人の音楽隊長を比較してみましょう:

アサフ(ゲルション家):雄弁な賛美と預言

**詩篇の数:**12篇(詩篇50, 73-83篇)

特徴:

- 預言的メッセージ:神が一人称で語る(詩篇50篇)

- 雄弁な表現:言葉が豊かで、明確

- 社会的正義への関心:貧しい者、虐げられた者への言及

- 明確な復活宣言:「その後、私を栄光のうちに迎えてくださる」(詩篇73:24)

**信仰の表現:**言葉による賛美、宣言、預言

ヘマン(ケハテ家):深い苦悩の中の信仰

**詩篇の数:**1篇(詩篇88篇)

特徴:

- 最も暗い詩篇:ほぼ全篇が嘆き

- 正直な感情表現:苦しみを隠さない

- それでも「わが救いの神」:冒頭の告白(88:1)

- 預言者の血統:サムエルの孫

**信仰の表現:**嘆き、叫び、正直な訴え

エドトン(メラリ家):沈黙と待望の信仰

**詩篇の数:**3篇(詩篇39, 62, 77篇)

特徴:

- 沈黙の信仰:「黙って、ただ神を待ち望む」

- 「ただ神のみ」の強調:אַךְ(アク)の繰り返し

- 人生のはかなさの自覚:それでも希望

- 記憶による信仰:過去の御業を思い起こす

**信仰の表現:**沈黙、待望、静かな確信

三者三様、しかし一つ – すべてが礼拝

三人は全く異なる方法で信仰を表現しました。でも、すべてが神への礼拝だったのです。

賛美する時 – アサフ

「神よ、あなたは素晴らしい!」

喜びの日、勝利の日、恵みを体験した日に、私たちはアサフのように大声で賛美します。

嘆く時 – ヘマン

「主よ、なぜですか? どこにおられるのですか?」

苦しみの日、試練の日、答えが見えない日に、私たちはヘマンのように正直に叫びます。

黙って待つ時 – エドトン

「私のたましいは黙って、ただ神を待ち望む」

沈黙の日、静まる日、神を待ち望む日に、私たちはエドトンのように静かに信頼します。

これらすべてが、神の御前での真実な礼拝なのです。

私たちは時として、「礼拝=喜びと賛美」だけだと考えがちです。でもダビデの幕屋は教えてくれます:

- 喜びの賛美も礼拝(アサフ)

- 苦しみの嘆きも礼拝(ヘマン)

- 沈黙の待望も礼拝(エドトン)

すべてが神への信頼の表現なのです。

すべてに共通する復活の希望

三人は表現方法は異なりましたが、同じ復活の希望を持っていました。

アサフ(詩篇73:24):

「その後、私を栄光のうちに迎えてくださいましょう」

→ לָקַח(ラカハ)「取る」= エノク、エリヤと同じ言葉

ヘマン(詩篇88:1):

「主よ。わが救いの神よ」

→ どんなに暗くても、「救いの神」と呼ぶ確信

エドトン(詩篇62:1-2):

「私の救いは神から来る。神こそ、わが岩」

→ 死を超えた永遠の土台への信頼

三人とも、30年間の契約の箱の前での奉仕を通して、同じ確信に達したのです:

「神は私を死から救い出してくださる。この方は永遠に私とともにおられる。」

1歴代誌25:1 – 完成された音楽隊の任命

1歴代誌25:1はこう記録します:

「ダビデと軍の長たちは、アサフ、ヘマン、エドトンの子らを聖なる務めのために聖別した。彼らは、竪琴と琴とシンバルを手にして預言をする者たちであった。」

三者が一緒に聖別されました。三者が共に預言する者とされました。

これは単なる音楽隊の組織ではありません。完全なる礼拝の象徴だったのです。

**ゲルション家(アサフ):**幕屋の覆いを担当した家系 → 神の栄光を宣言する賛美

**ケハテ家(ヘマン):**聖なる器具を担当した家系 → 神との深い交わりからの嘆き

**メラリ家(エドトン):**幕屋の土台を担当した家系 → 揺るがない土台への信頼

三つが揃って、ダビデの幕屋の礼拝は完成したのです。

私たちへの適用 – すべての感情が礼拝になる

この三人から、私たちは何を学ぶでしょうか?

1. 信仰には様々な表現方法がある

私たちは皆、同じように賛美しなくてもいいのです。

アサフのように雄弁な人もいれば、

ヘマンのように叫ぶ人もいれば、

エドトンのように静かな人もいます。

それでいいのです。すべてが礼拝なのです。

2. 人生の季節に応じて、表現方法は変わる

同じ人でも:

- 喜びの季節にはアサフのように賛美し

- 苦しみの季節にはヘマンのように嘆き

- 待ち望む季節にはエドトンのように静まる

これは信仰の後退ではありません。信仰の成熟です。

3. 教会には多様性が必要

教会に:

- アサフのような賛美のリーダーが必要

- ヘマンのような正直な祈りをする人が必要

- エドトンのような静かに神を待ち望む人が必要

すべてが揃って、完全な礼拝の共同体となります。

4. すべての感情を神に持っていける

喜びも、悲しみも、怒りも、静けさも、すべてを神は受け入れてくださいます。

詩篇には:

- 喜びの詩篇(詩篇100篇)

- 嘆きの詩篇(詩篇13篇)

- 怒りの詩篇(詩篇137篇)

- 静まりの詩篇(詩篇131篇)

すべてが正直な礼拝なのです。

結論:完成された音楽隊

三者が揃って、礼拝は完成した

1歴代誌25:1は、歴史的な瞬間を記録しています:

「ダビデと軍の長たちは、アサフ、ヘマン、エドトンの子らを聖なる務めのために聖別した。彼らは、竪琴と琴とシンバルを手にして預言をする者たちであった。」

この一節には、深い神学的意味が込められています。

「聖別した」 – ヘブライ語でהִבְדִּיל(ヒブディル)、「分離する、区別する、聖別する」という意味です。三人とその子孫たちは、特別な目的のために取り分けられました。それは預言する音楽隊として、神の臨在の前で仕えるためでした。

三人が揃って初めて、ダビデの幕屋の礼拝は完成しました:

喜びも – アサフ

勝利の日、恵みの日、神の素晴らしさを体験する日に

苦しみも – ヘマン

試練の日、暗闇の日、答えが見えない日に

沈黙も – エドトン

待ち望む日、静まる日、黙って神を信頼する日に

すべてが神の御前での真実な礼拝なのです。

人間の全体験が礼拝となる

ダビデの幕屋が教えてくれる素晴らしい真理があります:

人生のあらゆる体験が、神の御前での礼拝となりうる

- 頂上での賛美も礼拝

- 谷底での嘆きも礼拝

- 平地での沈黙も礼拝

現代の私たちは、しばしば「礼拝=喜びと賛美」と考えます。もちろん、喜びの賛美は素晴らしいものです。でも、それだけが礼拝ではありません。

ヨブは試練の中でこう言いました:

「主は与え、主は取られる。主の御名はほむべきかな。」(ヨブ記1:21)

これは嘆きの中の礼拝です。

ハバククは絶望的な状況でこう歌いました:

「いちじくの木は花を咲かせず、ぶどうの木は実をみのらせず…しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。」(ハバクク3:17-18)

これは何もない中での礼拝です。

アサフ、ヘマン、エドトンは私たちに示してくれます:

人生のどの場面でも、どの感情の中でも、私たちは神を礼拝できる。喜びの中でも、悲しみの中でも、静けさの中でも。

すべてに共通する確信 – 復活の希望

三人の音楽隊長は、表現方法は異なりましたが、同じ根本的確信を持っていました:

「神は私を見捨てない。死でさえも私を神から引き離すことはできない。」

この確信はどこから来たのでしょうか?

第4部で学んだ復活信仰の6つの源泉を思い起こしてください:

- ダビデの信仰の継承 – 詩篇16篇から

- 毎日の臨在体験 – 垂れ幕のない契約の箱の前で

- 天の礼拝の体験 – 24時間の礼拝を通して

- 預言者としての啓示 – 神からの直接的啓示

- 神の恵みの実体験 – 救いを体験的に知った

- 30年間の継続 – BC 1003-960年の長い体験

これら6つの源泉が、三人の音楽隊長に同じ確信を与えました。表現は違っても、復活の希望は同じでした。

BC 1000年頃の奇跡 – 旧約時代の新約的体験

ここで立ち止まって、考えてみてください。

BC 1000年頃です。まだキリストの十字架も復活もありません。新約聖書もありません。でも、ダビデの幕屋では:

- 垂れ幕なしで神に近づける(ヘブル10:19-20の予表)

- 復活の希望がある(1コリント15章の予表)

- 異邦人も含まれる(エペソ2:14の予表、次回詳述)

- 霊と真の礼拝がある(ヨハネ4:23-24の予表)

これは驚くべきことです! 旧約時代に、新約的体験が起こっていたのです。

なぜでしょうか?

それは、ダビデの幕屋が神の永遠の計画の予表だったからです。神は、来たるべき時代の素晴らしさを、30年間という期間限定で、イスラエルに「見せて」くださったのです。

「やがて来る時代はこうなる」と。

環境が信仰を形成する

もう一つ重要な教訓があります:

環境は信仰を形成する

アサフ、ヘマン、エドトンが復活信仰を持てたのは、彼らが特別に優れていたからでしょうか? いいえ。

彼らが30年間、契約の箱の前で仕えたからです。

環境が人を変えます:

- 毎日、神の臨在の中にいる

- 毎日、天の礼拝を体験する

- 毎日、預言的啓示を受ける

- 毎日、この体験が30年間続く

この環境が、彼らの信仰を形成したのです。

私たちへの適用:

私たちはどんな環境に身を置いているでしょうか?

- 神の言葉に満たされた環境か

- 賛美と礼拝のある環境か

- 神の臨在を求める環境か

- 信仰の仲間がいる環境か

環境を選ぶことは、信仰を選ぶことです。

次への橋渡し – もう一人の礼拝者

さて、ダビデの幕屋には、アサフ、ヘマン、エドトンという三人の音楽隊長がいました。

レビの三家系が揃いました。

完全なる礼拝が形成されました。

イスラエルの音楽隊は完成しました。

しかし。

この完璧に見えるイスラエル人の音楽隊の中に、もう一人の礼拝者がいました。

彼の名はオベデ・エドム。

1歴代誌16:38:

「オベデ・エドムとその兄弟六十八人。エドトンの子オベデ・エドムとホサは門衛として任命された。」

2サムエル6:10-11:

「ダビデは主の箱を、ダビデの町の自分のところに移したくなかった。ダビデは主の箱を、ガテ人オベデ・エドムの家に運ばせた。主の箱は、三か月の間、ガテ人オベデ・エドムの家にあった。主は、オベデ・エドムと、彼の全家を祝福された。」

ガテ人。

ガテはペリシテの町です。つまり、オベデ・エドムは異邦人だったのです。

なぜ異邦人が、イスラエルの最も聖なる場所で仕えているのでしょうか?

なぜ異邦人が、契約の箱の前で礼拝しているのでしょうか?

なぜ神は、異邦人を祝福されたのでしょうか?

この疑問は、ダビデの幕屋のもう一つの重要な側面を指し示しています。それは:

「二つのものを一つにする」礼拝

イスラエル人(アサフ、ヘマン、エドトン)と異邦人(オベデ・エドム)が、共に契約の箱の前で仕えた。これは偶然でしょうか? いいえ。これはエペソ2:14-16の予表だったのです:

「実に、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし…二つのものをご自身において新しいひとりの人に造り上げて、平和を実現するためでした。」

オベデ・エドムの物語は何を意味していたのか?

異邦人の包含は、どのような神学的意義を持つのか?

使徒15章のヤコブは、なぜダビデの幕屋を引用したのか?

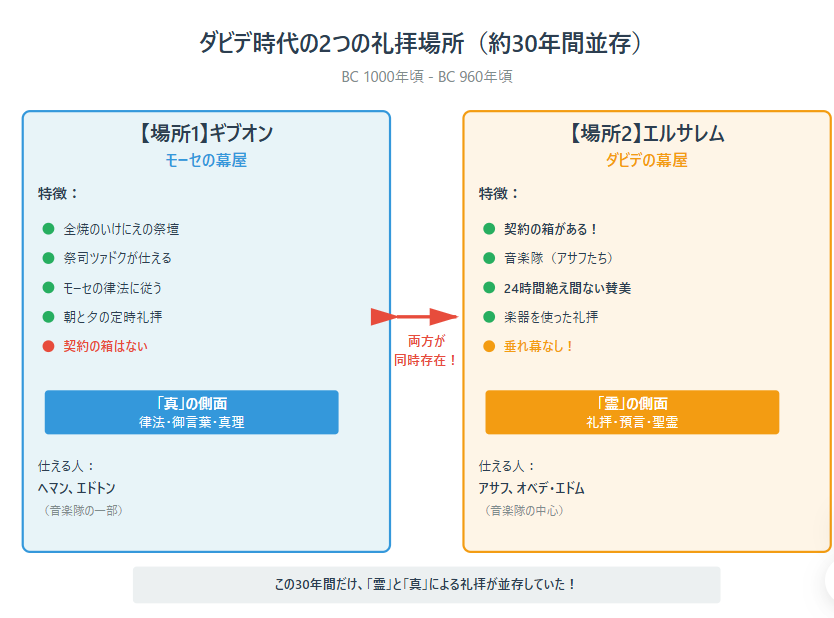

※「契約の箱がエルサレムに来た当初は、アサフがダビデの幕屋で、ヘマンとエドトンはギブオンで奉仕していたが、後に三人の系統が統合されて共に奉仕するようになった」

次回、第7部「オベデ・エドム – 二つのものが一つになる礼拝」で、この驚くべき真理を探求します。

お楽しみに!

【関連記事】

- 第1部:ダビデの幕屋とは何か

- 第2部:アサフとヘマン

- 第3部:ダビデの復活信仰(詩篇16篇)

- 第4部:復活信仰の6つの源泉

- 第5部:詩篇作者たちの復活信仰

- 第7部:オベデ・エドム(次回)

※第5部「詩篇作者たちの復活信仰」をまだ読んでいない方は、先にそちらをどうぞ

コメント