目次

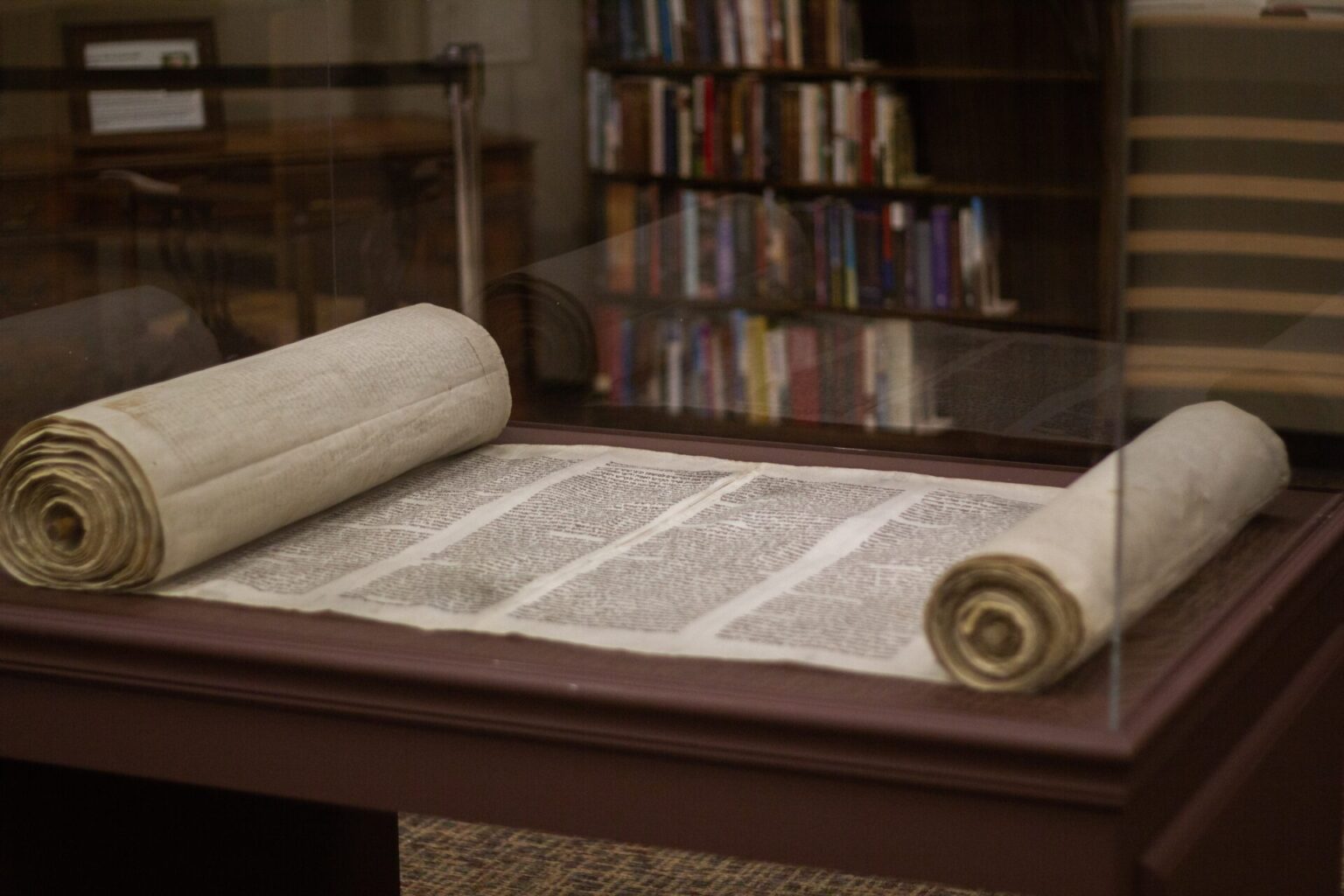

はじめに

今日の通読箇所は創世記3章、ヨシュア記5-6章、マタイの福音書3章でした。読み進める中で、二つの疑問が浮かび上がりました。一つはヨシュア記のエリコの呪いについて、もう一つはマタイの福音書の「ナザレ人」の預言についてです。これらの疑問を掘り下げることで、聖書の一貫性と神の言葉の確かさを再確認することができました。

疑問1:エリコは再建されなかったのか?

ヨシュア記6:26に、こう記されています。

「ヨシュアは、そのとき誓った。『この町エリコの再建を企てる者は【主】の前にのろわれよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。』」

この箇所を読んで、「エリコはもう再建されていないのだろうか?聖書にその根拠はあるのか?」と疑問に思いました。

聖書が示す答え

調べてみると、実はエリコは再建されていました。そして驚くべきことに、ヨシュアの言葉は約400年後に成就したのです。

1列王記16:34

「彼の時代に、ベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えたとき長子アビラムを失い、その門を建てたとき末の子セグブを失った。【主】がヌンの子ヨシュアを通して語られたことばのとおりであった。」

アハブ王の時代(紀元前9世紀頃)、ヒエルという人物がエリコを再建しようとして、まさにヨシュアが宣言した通り、長子と末子を失いました。

ヨシュアは預言者だったのか?

当初、私はヨシュアが「勝手に宣言した」のかと思っていました。しかし、1列王記16:34が決定的な証拠となりました。**「【主】がヌンの子ヨシュアを通して語られたことば」**という表現は、これが単なる個人的な宣言ではなく、神からの預言的な言葉だったことを明確に示しています。

聖書はヨシュアを明示的に「預言者」とは呼んでいませんが、預言者的な働きをしていたことは確かです:

- 主が直接語られた(ヨシュア1:1、3:7、5:2、6:2など)

- 民数記27:18では「その中に御霊のいる人」と記されている

- 申命記34:9では「知恵の霊が満ちていた」とある

エリコはなぜ今も存在するのか?

新約聖書を読むと、エリコは存在し続けていることがわかります(マタイ20:29、ルカ19:1のザアカイの物語など)。これは矛盾でしょうか?

いいえ、矛盾ではありません。ヨシュアの呪いをよく読むと:

- 聖絶されたのは:当時のエリコの住民と財産(ヨシュア6:21)

- 呪われたのは:町を「再建しようとする行為」

- 禁じられていないのは:その場所に住むこと自体

つまり、ヨシュアの呪いは「再建する者」に限定されていたため、ヒエルだけがその呪いを受け、その後エリコは町として存在し続けたのです。

疑問2:「ナザレ人と呼ばれる」と預言したのは誰?

マタイの福音書2:23

「そして、ナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して『彼はナザレ人と呼ばれる』と語られたことが成就するためであった。」

この箇所を読んで疑問に思いました。「これを預言した預言者は誰なのか?」

旧約聖書のどこにも見当たらない?

実は、旧約聖書のどこにも「ナザレ人と呼ばれる」という正確な言葉はありません。これは聖書学者の間でも議論のある興味深い箇所です。

最も有力な解釈:イザヤ11:1との関連

マタイが「預言者たち」(複数形)と書いているのがヒントです。

イザヤ書11:1

「エッサイの根株から新芽(ヘブライ語:ネツェル nezer)が生え出る」

「ナザレ」と「ネツェル(若枝)」には語呂合わせ的な関連性があります。メシアは「若枝」として預言されており、軽蔑された町ナザレ出身であることがその成就だという解釈です。

旧約全体のテーマの成就

マタイは特定の一箇所を引用したのではなく、旧約全体のテーマ──メシアが軽蔑される者となる(イザヤ53章など、士師記のナジル人の概念など)──の成就として、「預言者たち」(複数)という表現を使ったと考えられます。

当時「ナザレから何か良いものが出るだろうか」(ヨハネ1:46)という軽蔑的な見方があったことを考えると、この解釈は深い意味を持ちます。

エバの轍を踏まないために:自己吟味の大切さ

聖書を学ぶ中で、創世記3章のエバの姿が心に留まります。エバは蛇に騙されました。中途半端な理解で、神の言葉を正しく把握していなかったからです。

現代は、さまざまな「混ぜ物の教え」が広まっています。カルトに関する本を読んだとき、カルトの発端は「主ではなく、自分を祭り上げようとする心」だと知りました。

自分の心を吟味する

正直に告白すると、私の中にもそのような思いの芽がないとは言えません:

- 賛美リードをする時、本当に主の臨在だけを求めているだろうか?

- 自分のミニストリーの成功を目的としていないだろうか?

- ブログで知識を分かち合う時、人からの尊敬を少しでも求めていないだろうか?

それらが「全くない」と言ったら、嘘になります。悲しい現実ですが、私の中には、カルトを芽吹かせる種が入っているのではないかと思えるのです。

聖書と十字架を見上げ続ける

だからこそ、いつも主の十字架を見上げ、どこから救われたのかを思い起こし、日々気づいた時に悔い改めたいと願っています。

エバのように蛇に騙されないためには、聖書を一つ残らず間違いなく把握しておきたい──でも、それは無理です。だからこそ、日々の通読で、分かるところは感謝し、分からなくても霊の中に蓄えられていると信じて、主と共に歩んでいきたいのです。

ベレヤ人の姿勢で

使徒の働き17:11

「ここのユダヤ人は、テサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心にみことばを受け入れ、はたしてそのとおりかどうか、毎日聖書を調べた。」

AIツール(Claude)を使って聖書の疑問を調べることができる現代に感謝していますが、同時に、その回答さえも聖書で精査するようにしています。どんな人間の教えも(AIも含め)、最終的には聖書そのものに照らして吟味すべきだからです。

おわりに

聖書を読む中で疑問が生まれ、それを調べ、神の言葉の一貫性と確かさを発見する──この過程そのものが、神との対話であり、信仰の成長だと感じています。

完璧な理解や完璧な動機を持つことは、この地上では不可能です。しかし、それを認識し、日々悔い改め、主の十字架を見上げ続けることが、私たちにできることです。

箴言3:5-6

「心を尽くして【主】に拠り頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどころで主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。」

あなたも聖書を読む中で疑問が生まれたら、恐れずに調べてください。そして必ず、聖書そのもので確認してください。その歩みの中で、主がさらに深い真理を示してくださることを信じています。

主の祝福がありますように。

注記:この記事の聖書解釈部分は、AIツール(Claude)との対話を基にしていますが、最終的には聖書そのもので確認することをお勧めします。真の教師は聖霊です(1ヨハネ2:27)。

コメント